自律神経を整えるつぼを体の部位別に徹底解説!

目次

「気持ちがどんより」「頭や体がすっきりしない」など、慢性的な不調を抱えていませんか?そのような症状は自律神経の乱れが原因かもしれません。病院へ行くほどでもない不調は、寝ながらでもできる簡単なセルフケアで改善しましょう。

このページでは、自律神経の疲れを改善するために効果的なツボについてご説明いたします。ツボは全身の内臓や神経につながっているため、刺激するとめまい・吐き気・肩こりといった不調にはたらきかけることができます。

自律神経とは

自律神経は、呼吸や体温調整、消化機能など、人間が生きる上で必要不可欠な機能を司る末梢神経の一種です。大きく分けて交感神経と副交感神経があり、この2つのバランスが取れていることで、体のさまざまな機能が正常に働きます。

交感神経には、体活動を活性化させる働きがあり、副交感神経には体をリラックスさせる働きがあるのが特徴です。それぞれが優位なとき、体は以下のような状態になります。

交感神経が優位なとき

| 交感神経が優位なとき | 副交感神経が優位なとき | |

|---|---|---|

| 呼吸 | 浅く速くなる | 深く遅くなる |

| 心拍 | 速くなる | 遅くなる |

| 瞳孔 | 拡大する | 収縮する |

| 血管 | 収縮する | 弛緩する |

| 血圧 | 上昇する | 低下する |

| 消化 | 抑制する | 促進する |

| 排便・排尿 | 抑制する | 促進する |

| 精神面 | 緊張状態になる | リラックス状態になる |

また交感神経には、寒いときに鳥肌を立てて体温を上げたり、暑いときに発汗を促して体温を下げたりする働きもあります。

自律神経が乱れる原因

自律神経が乱れる状態とは、交感神経と副交感神経のバランスが崩れてしまう状態のことです。

異なる働きを持つ交感神経と副交感神経は、バランスを取りながら作用することで体機能を正常に働かせていますが、さまざまな原因でバランスが崩れてしまうことがあります。自律神経が乱れる主な原因は、以下の通りです。

- 過度のストレス

- 睡眠不足

- 運動不足

- 食生活の乱れ

- 疲労の蓄積

- 気候の変化

- ライフスタイルの変化

- 更年期(女性の場合)

自律神経が乱れたときに体に現れる症状

自律神経が乱れると、体にはさまざまな症状が現れます。自律神経が乱れた際に起こる代表的な症状は以下の通りです。

- 冷え

- 動悸・息切れ

- 倦怠感

- 頭痛

- 腰痛

- 耳鳴り

- めまい

- 消化不良

- 吐き気

- 腹痛

- 便秘・下痢

- 目の疲れ

- 頻尿

- 不安感

- イライラ

- 不眠症

ただしこれらの症状は他の病気が原因となっている可能性もあるので、症状が長引くようであれば、できるだけ早く病院を受診しましょう。

自律神経を整える呼吸法

程度の差こそあれ、自律神経の乱れは誰にでも起こりうるものなので、どのように対処するかを知っておくことも大切です。自律神経を整える方法にはさまざまなものがありますが、呼吸法によってもバランスの崩れを改善できる可能性があります。

自律神経が司っている体の機能の多くは、自分の意思ではコントロールが難しいです。しかし、呼吸だけはご自身の意思でコントロールできます。呼吸が浅く速いときは交感神経が優位になり、深く遅いときに副交感神経が優位になります。不安を取り除いてリラックスしたいときと、活力をみなぎらせてやる気を出したいときで呼吸法を使い分けることで、自律神経を整えることが可能です。

リラックスする「1:2の呼吸」

心を落ち着けたいときには、リラックスできる「1:2の呼吸」を試してみてください。

「1:2の呼吸」は、吸う息の2倍の長さでゆっくりと息を吐き出す呼吸法です。「副交感神経」というリラックスする神経に刺激を与え、心を落ち着ける効果が期待できます。

心と体が疲れたときにーゆっくりと脳を休ませるマインドフルネス呼吸法とは

リラックスする「1:2の呼吸」のやり方

- 4秒かけて鼻から息を吸う

- 8秒かけて口から息をゆっくりと吐き出す

- 4回くらい繰り返す

- 自然な呼吸に戻す

呼吸の割合が「1:2」であれば、4秒→8秒でなくても大丈夫。「吸う:吐く=1:2」になるよう、ご自身の心地いいリズムで繰り返してみてください。

慣れてきたら、首の動きをつけて行ってみましょう。

- 4秒かけて鼻から息を吸いながら、顔を上げて斜め上を向く

- 8秒かけて口から息を吐きながら、アゴを引いて斜め下を向く

- 4回くらい繰り返す

- 自然な呼吸に戻す

首の付け根をストレッチすると、「副交感神経」がさらに刺激されてリラックス効果が高まります。首の付け根の心地よい伸びを感じながら、心が落ち着くまで繰り返し行ってみてください。

「1:2の呼吸」のポイント

イライラしているときや、急な不安感に苛まれているときにおすすめの呼吸法です。

夜に眠れないときも、布団の上で横になりながら「1:2の呼吸」を試してみてください。仰向けになって、首も上下に動かしながら行うとさらに効果的です。

首の根っこには、リラックスを促す「副交感神経」という神経の束が集約されています。首の付け根をストレッチするとさらにリラックス効果が高まりますので、テレビのCM中や仕事の休憩中など、スキマ時間を見つけて実践してみましょう。

やる気をサポートする「ボックス呼吸(4:4:4:4の呼吸)」

自律神経が乱れると「リラックスし過ぎてやる気が出ない」ということもあります。そんなときは、やる気をサポートする「ボックス呼吸(4:4:4:4の呼吸)」が効果的です。

やる気をサポートする「ボックス呼吸(4:4:4:4の呼吸)」のやり方

- 鼻から息を4秒間吸う

- 4秒間息を止める

- 口から息を4秒間吐く

- 息を吐ききったら4秒間息を止める

- 4回くらい繰り返す

- 自然な呼吸に戻す

4秒間を正確に計らなくてもいいので、そのときの体調に合わせて4カウント数えてみてください。時間がないときは早めに4カウント、余裕があるときはゆっくり4カウントでも大丈夫です。

「ボックス呼吸(4:4:4:4の呼吸)」のポイント

「ボックス呼吸(4:4:4:4の呼吸)」はやる気が高まり、集中力が上がる呼吸法です。

「1:2の呼吸」とともに覚えておくと、自律神経の乱れを少しセルフケアできるようになります。どちらも1セット4回くらいを目安に、心地よくなるまで繰り返し行ってみてください。

瞑想には種類がある?自分に合った瞑想のやり方を見つける方法とは

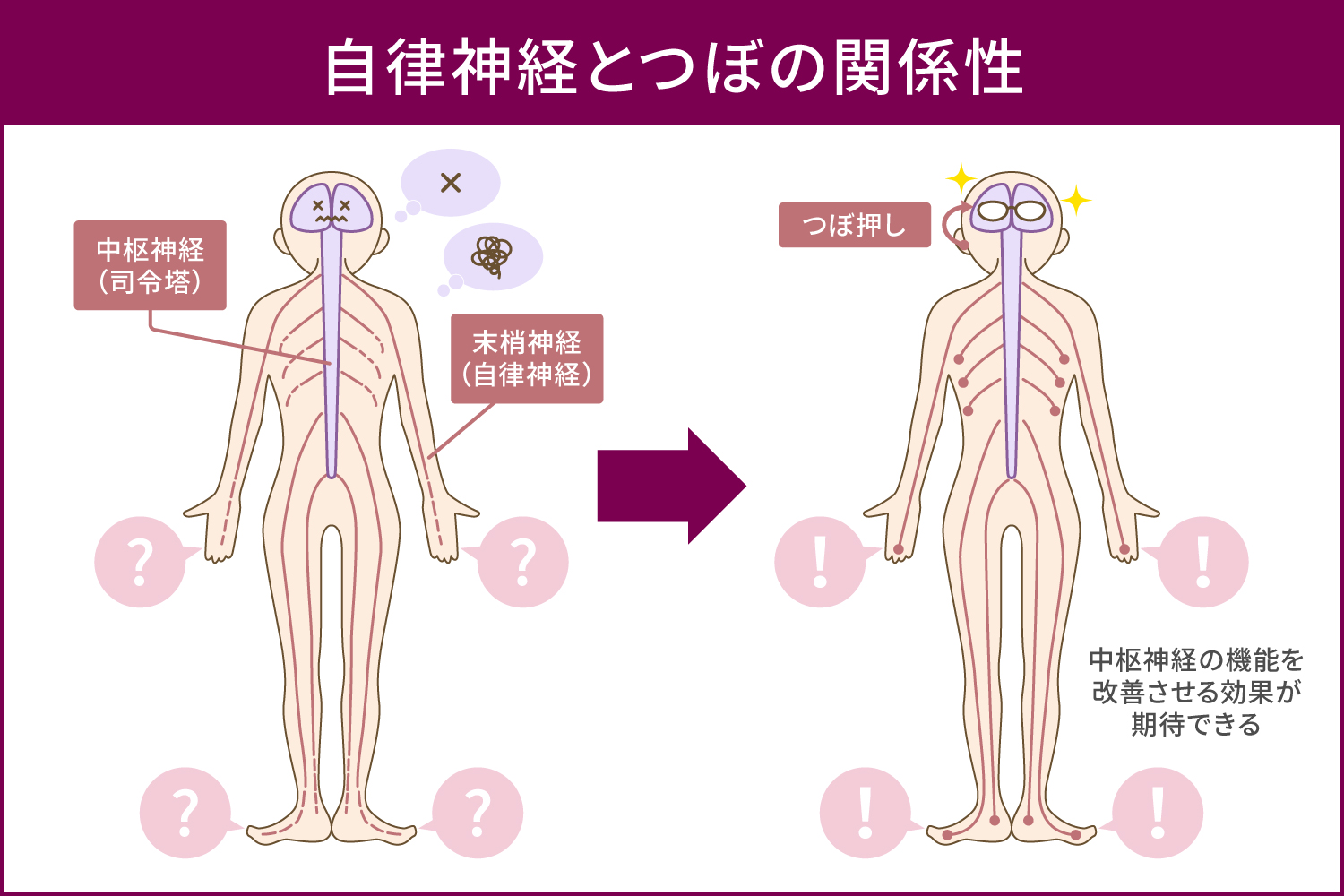

自律神経を整えるつぼ押し

指で体のさまざまな部位にあるつぼを押すつぼ押しは、疲労回復や体調の改善、美容などを目的として行われるケアです。つぼの中には自律神経に関係するつぼもあるため、つぼ押しを行うことで自律神経が整う可能性があります。

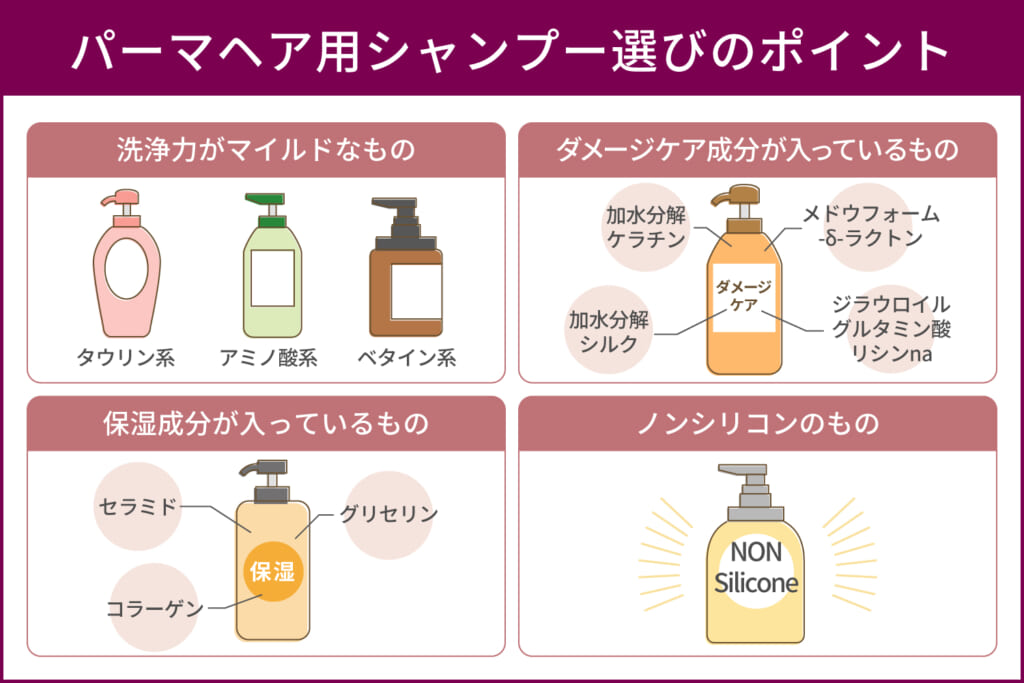

自律神経とつぼの関係性

全身に数多くあるつぼには、自律神経などの末梢神経から情報を受け取って体にさまざまな指令を出す「中枢神経」の機能を改善させる効果が期待できるとされています。

自律神経は中枢神経と体のさまざまな器官をつなぐ神経の一つなので、つぼ押しをすることで、自律神経が司る体の機能も改善する効果が期待できるでしょう。つぼの種類は361個あるといわれているため、つぼ押しで自律神経を整えるには、改善したい症状に合わせてつぼ押しを行う必要があります。

つぼ押しが体に与える影響

つぼは東洋医学の考え方から生まれたもので、解剖学的には実体が存在しないとされています。

東洋医学では生命エネルギーである「気」が出入りする「経穴(けいけつ)」があると考えられています。経穴とはいわゆるつぼのことです。つぼ押しで経穴に刺激を与えると、気の流れが良くなり、体の不調が改善される他、自然治癒力を高めたり筋肉の緊張をほぐしたりする効果が得られるといわれています。

自律神経を整える【頭・首】のつぼ

ここからは、頭や首にある自律神経を整える効果が期待できるつぼから見ていきましょう。

百会(ひゃくえ)

百会(ひゃくえ)は自律神経の乱れから来るイライラ感を鎮める作用があるつぼです。頭痛の改善、集中力の向上、血行促進、消化不良の改善、ストレス解消などの効果も期待できるといわれています。

自律神経を整える「百会」のつぼ押し方法

百会は、両耳の一番高いところを結んだ線と、鼻から後頭部の真ん中を結んだ線が交わるところにあります。

軽く押すかマッサージをするイメージで小さく円を描いてさするようにしましょう。

「百会」のつぼ押しケアのポイント

百会は自律神経を整える効果の他、さまざまな効果が期待できるつぼですが、長時間押し続けたり強く押したりするのは避けてください。深い呼吸を行いながら、リラックスした状態で、軽く刺激を与えるだけで十分です。

天柱(てんちゅう)

天柱(てんちゅう)は、肩こりや頭痛の改善効果が期待できる他、疲労の回復、かすみ目の改善も期待できるつぼです。

自律神経を整える「天柱」のつぼ押し方法

天柱を見つけるときは、首の後ろを触ってみましょう。首の後ろには、縦に太い筋肉が2本あります。髪の生え際辺りで、2本の筋肉のすぐ外側を触ったときにあるくぼみが天柱です。

天柱は両手の親指で頭を持ち上げるイメージで、5秒程度押しましょう。気持ち良いと感じる程度の強さで構いません。これを3〜5回ほど繰り返してください。

「天柱」のつぼ押しケアのポイント

天柱のつぼ押しを行う際は、親指で押しながら小さく円を描くようにマッサージすると効果的です。立った状態ではややつぼ押しがしにくい箇所につぼがありますが、寝ながらつぼ押しを行うと押しやすくなります。

風池(ふうち)

風池(ふうち)は、めまいの改善効果の他、首こり・肩こりから来る頭痛の改善、眼精疲労の改善、不眠の改善などに効果が期待できるつぼです。

自律神経を整える「風池」のつぼ押し方法

風池は首と頭の境目にあり、前述した天柱よりやや外側にあります。

つぼに垂直になるように親指を当て、押し込むようにしながら3〜5秒程度押しましょう。気持ち良いと感じる程度の強さで、3回ほど繰り返します。

「風池」のつぼ押しケアのポイント

風池を押す際は、息をしっかり吐きながら押すのがポイントです。指の力を抜くときに息を吸いましょう。

自律神経を整える【耳】のつぼ

次は自律神経を整える耳のつぼを2つご紹介します。

完骨(かんこつ)

完骨(かんこつ)は、副交感神経を優位にする作用があり、めまいの改善、内臓への血流改善などの効果が期待できるつぼです。顔のむくみや肩こり、乗り物酔い、頭痛の改善効果も得られるといわれています。

自律神経を整える「完骨」のつぼ押し方法

完骨を見つけるために、まず両耳の後ろにある骨の出っ張りを見つけましょう。完骨はその出っ張りの一番下の部分から、1cm程度内側の凹んだ箇所にあります。

親指を使って、ゆっくり上に押し込むように力を入れます。

「完骨」のつぼ押しケアのポイント

完骨のつぼ押しがしにくい場合は、両手を逆さにして頭を抱えるようにして持ち、親指を完骨に当てましょう。この状態で上に押し上げるように押すと、つぼ押しがしやすくなります。

翳風(えいふう)

翳風(えいふう)は、めまいの改善効果や、耳鳴り、中耳炎、難聴など耳に関するさまざまな症状の改善効果が期待できるつぼです。また肩こりや頭痛、歯痛などの改善効果や、くま、肌のくすみ、顔のむくみ、顔のゆがみの改善など美容効果も期待できるのが特徴です。

自律神経を整える「翳風」のつぼ押し方法

翳風を見つけるためには、両耳たぶの後ろの骨の出っ張りを探しましょう。翳風はこの骨の下にあります。

両手の親指もしくは中指を使って、左右のつぼを同時にゆっくりと押しましょう。力を入れ過ぎず、やや弱目から中くらい程度の強さで構いません。

「翳風」のつぼ押しケアのポイント

翳風の周辺には、神経やリンパが集まっているため、強く押したり長時間押し続けたりしないように注意してください。押すとあご周辺に鈍痛を感じることがあるので、適度な強さで押すのがポイントです。

耳周りの血流を良くして自律神経を整える「耳のマッサージ」

「耳のマッサージ」は、耳周りの血流をよくして自律神経を整えるセルフケア方法。季節の変わり目や台風など、気圧の変動による不調を感じやすい方におすすめです。

自律神経を整える「耳マッサージ」のやり方

- 両手で耳を覆う

- 耳ごと後ろに大きく10回まわす

手の平で耳を強く押さず、優しく覆うようにして耳ごと大きく回しましょう。

寝ながらでも、片方ずつでもOKです。耳周りの気持ち良さを感じながらマッサージをして、血流がよくなった感覚や頭のすっきり感を実感してみてください。

「耳マッサージ」のポイント

自律神経を整える「耳のマッサージ」は、耳周りの血流を改善し、さらに「内耳」の働きをよくする効果も期待できます。

耳の奥にある「内耳」は気圧変動の影響を受けるので、気圧の変動による自律神経の乱れを感じる方には特におすすめのセルフケア方法です。気圧が変動するときに気分の不快感や頭痛、古傷の痛みなどを感じる方は、ぜひ積極的に「耳のマッサージ」を取り入れてみてください。

軽く「耳のマッサージ」をするだけでも、頭がすっきりしたり、耳の聞こえがよくなったりする方もいらっしゃいます。耳の周りは自律神経以外にも、体調を整えるようなつぼが多くあるので、全身の調子を整えるためにも効果的なマッサージです。

1回たったの2分!簡単な頭皮セルフケアで美しい髪質を取り戻そう

自律神経を整える【手】のつぼ

自律神経を整える効果が期待できるつぼは、手にも多く存在しています。手のつぼは特に押しやすいので、気になる症状に合わせて日常的につぼ押しをするのがおすすめです。

合谷(ごうこく)

合谷(ごうこく)は肩こりや頭痛の改善効果の他、便秘、眼精疲労、月経痛、皮膚のかゆみ、歯痛、眼精神経麻痺などの改善に効果が期待できるつぼです。胃腸の消化機能の改善や精神の安定などの効果も得られるといわれており、「万能のつぼ」とも呼ばれています。

自律神経を整える「合谷」のつぼ押し方法

合谷を見つけるために、親指と人差し指の骨が交わるポイントを触ってみましょう。合谷はその箇所よりもやや人差し指寄りの前方にあります。

手の甲側に反対の手の親指を当て、手の平側を人差し指と中指でつかむようにします。その状態でグリグリと力を入れて押してみてください。

「合谷」のつぼ押しケアのポイント

合谷を押す際は、やや人差し指側に向かって力を入れると刺激を与えやすいです。押すと鈍い痛みを感じるかもしれませんが、痛気持ち良いと感じる程度の強さで刺激すると良いでしょう。

利き手の合谷は、スマートフォンの使い過ぎで疲れがたまりやすいです。手の疲れを改善するためにも、合谷のつぼ押しを取り入れてみてください。

労宮(ろうきゅう)

労宮(ろうきゅう)は、自律神経のバランスを整え、ストレスや緊張の緩和に効果的なつぼです。リラックスしたいときは、労宮を押さえると良いでしょう。

自律神経を整える「労宮」のつぼ押し方法

労宮は手の平の真ん中のくぼみ部分、軽く握ったときに中指が触れる箇所にあります。

反対の手で息を吐きながら、5秒間つぼを押し、 息を吸いながらゆっくりと離しましょう。

「労宮」のつぼ押しケアのポイント

「労宮」のつぼ押しは、自律神経が乱れてしまってやる気が起きないときにおすすめです。

動きたくない、起き上がるのもツラいと感じるときには、横になりながら押してみてください。リラックス効果も得られますので、心や体がダル重いと感じるときはぜひ試してみましょう。

神門(しんもん)

神門(しんもん)は、イライラや不安などの精神的ストレスの解消効果や、不眠の改善、睡眠の質向上などの効果も期待できるつぼです。また動悸があるときや、吐き気を感じるときに押すと、改善効果が得られるといわれています。

自律神経を整える「神門」のつぼ押し方法

神門の位置は、手の平側の手首の付け根のしわの横線と、小指から真っすぐ下に下ろした線が交わる辺りにあります。手首のしわに沿って小指の方向に指をずらすと、小指の下辺りに骨があるはずです。そのやや内側の凹みが神門です。

程良く刺激を感じる程度の強さで、ゆっくり5秒程度押した後、ゆっくり力を抜きます。5回程度繰り返しましょう。反対の手の親指を使うと押しやすいです。

「神門」のつぼ押しケアのポイント

神門は自宅ではもちろん、仕事の合間や外出中でも押しやすいつぼです。精神をリラックスさせて、ストレスから解放してくれる効果が期待できるので、日常的に神門を押す習慣を身に付けると良いでしょう。

内関(ないかん)

内関(ないかん)は、不安や緊張などの精神的ストレスの改善や、吐き気の改善効果が期待できるつぼです。不眠や動悸の改善にも効果が期待できるといわれています。

自律神経を整える「内関」のつぼ押し方法

内関は、手の平を上に向けた状態で、手首のしわの中心から指3本分肘側の箇所にあります。

心地良いと感じる程度の強さで、ゆっくりと押すようにしましょう。

「内関」のつぼ押しケアのポイント

内関のつぼ押しを行う際は、強く押し過ぎないことが大切です。内関のつぼ押しは比較的早く効果が得られるといわれていますが、力を入れ過ぎると逆効果になってしまうことがあります。

外関(がいかん)

外関(がいかん)はめまいや乗り物酔い、頭痛や発熱を伴う病気、目の疲れの改善効果が期待できるつぼです。季節の変化による体調不良の改善効果やストレス発散効果も得られるといわれています。

自律神経を整える「外関」のつぼ押し方法

外関は手の甲を上にした状態で、手首の付け根の真ん中から指三本程度肘側の箇所にあります。内関のちょうど反対辺りにあるつぼです。

反対の手で手首をつかみ、親指を外関に当てて程良い強さで押しましょう。

「外関」のつぼ押しケアのポイント

三半規管が弱く、乗り物酔いが起きやすい方は、親指で外関、人差し指で内関を挟んで同時に押すのがおすすめです。

自律神経を整える【背中・胸元】のつぼ

背中や胸元にある自律神経を整える効果が期待できるつぼを2つご紹介します。

肝兪(かんゆ)

肝兪(かんゆ)は、疲労回復効果や吐き気の改善効果、不眠の改善効果、肝機能回復効果などが期待できるつぼです。

自律神経を整える「肝兪」のつぼ押し方法

肝兪は、左右の肩甲骨を結んだ線の中心にある第七胸椎の骨2つ分下にある第九胸椎から、指2本分外側にあります。

肩甲骨の下辺りに椅子の角などを当て、10〜20回程度押しましょう。

「肝兪」のつぼ押しケアのポイント

肝兪は背中にあるつぼなので、ご自身でのつぼ押しが難しいと感じるかもしれません。前述した方法でうまく刺激できない場合は、寝っ転がった状態で肝兪の下にゴルフボールを置き、体を動かしてグリグリと刺激を与えるのもおすすめです。

膻中(だんちゅう)

膻中(だんちゅう)は、イライラや不安などの精神症状の改善、喉の痛みや胸の痛みの改善、動悸や息苦しさの改善効果が期待できるつぼです。

自律神経を整える「膻中」のつぼ押し方法

膻中は左右の乳首を結んだ線のちょうど真ん中にあります。

両手の中指を重ねて膻中に置き、呼吸を意識しながら1分程度押しましょう。胸骨の上にあるので、押すと軽く痛みを感じることがあります。

「膻中」のつぼ押しケアのポイント

膻中は不安や緊張からくる不眠の改善にも効果が期待できるといわれています。なかなか寝付けないときは、膻中を優しく押して入眠を促しましょう。

自律神経を整える【足・足裏】のつぼ

足や足裏にある自律神経を整える効果が期待できるつぼを3つご紹介します。

足三里(あしさんり)

足三里(あしさんり)は吐き気や胃痛の改善、免疫力の向上、疲労回復効果などが期待できるつぼです。また冷えやうつ症状、腰痛や肩こりの改善にも効果が得られるといわれています。

自律神経を整える「足三里」のつぼ押し方法

足三里は膝の皿の外側から、指4本程度下の箇所にあります。

5秒程度ゆっくり押し、5秒指を離すのを1回として、10回程度押しましょう。

「足三里」のつぼ押しケアのポイント

坐骨神経痛がある場合や、長時間歩いた後に足三里を押すと、痛みを感じることがあります。その場合は、市販のお灸を置くのもおすすめです。

太衝(たいしょう)

太衝(たいしょう)はイライラを鎮める効果やストレス解消効果が期待できるつぼです。

自律神経を整える「太衝」のつぼ押し方法

太衝の位置は、足の親指と人差し指の骨が交わるポイントから、ややつま先側のくぼみがある箇所です。

やや強めに力を入れて5秒押し、5秒休むのを1回として3〜5回程度押しましょう。

「太衝」のつぼ押しケアのポイント

ストレスがたまっている方は、太衝を押すと痛みを感じるかもしれません。太衝は温めるだけでも効果が期待できるので、お灸を使ったり、入浴中に温めながら押したりするのもおすすめです。

湧泉(ゆうせん)

湧泉(ゆうせん)は冷えやむくみの改善、疲労回復効果などが期待できるつぼです。血行を促進する効果があるため、頭痛や腰痛、喉の痛み、老廃物の排出促進などの効果も期待できます。

自律神経を整える「湧泉」のつぼ押し方法

湧泉は足の裏にあるつぼです。足の指を「グー」の状態にしたときにくぼんだ部分と、指を除いた足の裏の縦線が交わるところにあります。

3秒程度押し、3秒休むのを1回として、数回押しましょう。痛気持ち良いと感じる程度の強さで構いません。

「湧泉」のつぼ押しケアのポイント

指で湧泉が押しにくい場合は、ゴルフボールを足の裏に置いてグリグリと刺激するのもおすすめです。足の裏にはさまざまなつぼがあるので、体全体がすっきりする効果も期待できるでしょう。

自律神経を整えるつぼ押しの注意点

自律神経を整える目的でつぼ押しする場合は、これからご紹介する3つのポイントに注意しましょう。

つぼ押しの注意点(1)強く押さない

つぼ押しをするときは、強く押さないようにしましょう。

つぼ押しは症状を軽減し、体調を整える効果が期待できますが、強く押し過ぎると逆効果になってしまう可能性が高いです。特に自律神経が乱れている場合、強く押してしまうと交感神経が優位になって体が緊張状態になるため、症状が強くなってしまう恐れがあります。

つぼは皮膚の表面に近い箇所にあるので、それほど力を入れなくても刺激できます。痛気持ち良い程度の強さで、適度に押すようにしてください。ただし足の裏や膝周りなどの固い部位と、脂肪が多く付いている部位は、適度な強さが変わります。つぼに合わせて力加減をコントロールしながら、行ってみてください。

つぼ押しの注意点(2)呼吸法と併せて行う

つぼ押しを行う際は、呼吸法と併せて行うことも大切です。

浅く早い呼吸をしてしまうと交感神経が働いてしまうので、副交感神経を優位にするためにつぼ押しを行っても、効果が得にくくなります。またつぼ押しは気の巡りを良くするために行いますが、呼吸を止めた状態で行うと気の巡りの改善が期待できません。

前述した「1:2の呼吸」を意識し、息を吐きながらつぼを押して、息を吐く際にゆっくりと力を抜くようにしましょう。つぼ押しと呼吸の両面から副交感神経が優位になるように働きかけることで、体の緊張がほぐれ、症状の改善効果を得やすくなります。

つぼ押しの注意点(3)つぼ押し後は水を飲む

つぼ押しを行った後は、水を飲むようにしましょう。

つぼ押しは気になる症状の改善を目指せるケアですが、それに加えて、体の巡りを改善する効果も期待できます。つぼ押し後に水を飲むとさらに体の巡りが改善されるため、蓄積した老廃物の排出を促しやすくなるでしょう。

体への負担が少ない常温の水や白湯、ハーブティーなどがおすすめです。緑茶やコーヒー、紅茶などカフェインが入った飲料は、交感神経を刺激してしまうので、避けましょう。

自分優先でOK!簡単ケアで自律神経を整えて心と体をすっきりさせよう

自律神経の乱れによる不調を感じるときは、あえて「頑張らないことを頑張ろう」とお伝えしています。

「頑張らない」というのは、決してサボることではありません。セルフケアの時間を少し設けてみたり、リラックスする習慣を作ったり、自分の心と体を優先する時間を作るということです。

更年期や自律神経の乱れは、ちょっとしたセルフケアの積み重ねで軽くなることがあります。セルフケア方法を知り、実践していると、自分の体ともうまく付き合えるようになるはずです。

「SELF CARE IS NOT SELFISH(自分を大切にすることは、わがままではない)」

これからは、堂々と自分のことを大切にしていきましょう。心と体が快適になることをイメージしながら、この記事でお伝えした4つのセルフケアを毎日少しずつ実践してみてください!