食欲を抑えるつぼを正しく知り、食欲をコントロールしよう!

目次

痩せたいのに、食欲が止まらない。そんな“食いしん坊さん”におすすめなのが、食べる前の「耳つぼ」押しです。つぼを押すことで脳の満腹中枢や摂食中枢が正常になり、無駄な食欲を抑える効果が期待できます。

本記事では食欲が収まらない理由や、食物を抑えるつぼを解説します。簡単に実践できるので、記事を読みながらぜひつぼを押してみてください。

食欲はなぜ収まらない?

食べても食欲が収まらない理由として、ストレスや血糖値の乱高下、睡眠不足、女性ホルモンの影響などが考えられます。それぞれについて、具体的に見ていきましょう。

ストレスによる自律神経の乱れ

まず考えられるのは、ストレスによる自律神経の乱れです。ストレスがたまるとコルチゾールなどのホルモンが体内で過剰に分泌されます。コルチゾールが分泌されると、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが減少してしまい、食事での満足感を得にくくなります。またコルチゾールは、食欲を抑えるホルモンであるレプチンの働きを弱めてしまうため、食べても食欲が収まらなくなることがあるのです。

ストレスがかかった状態が続くと、ホルモンが分泌され続けてしまうため、自律神経の乱れにつながります。適度にリフレッシュの時間を取り入れてなるべくストレスをコントロールし、自律神経を整えましょう。

早食いや偏食による血糖値の乱高下

食べた直後でも食欲が収まらない原因には、早食いや偏食による血糖値の乱高下も考えられます。早食いや偏食によって血糖値が急に上がってしまうと、インスリンが短時間で一気に分泌されるため、結果的に血糖値が急降下してしまうのです。血糖値の乱高下が繰り返されると、インスリンが正常に機能しなくなります。また食欲をコントロールするホルモンのバランスも崩れ、食欲が収まらなくなってしまうことがあります。

早食いを防ぐには、食事に15分以上かけることを意識し、一口につき30回以上かむことを意識すると良いでしょう。また血糖値が急激に上昇する高GIの食品ばかりを食べている場合は、なるべく低GIのものを選んでください。具体的には食物繊維の多い食品や、でんぷん質の低い食品がおすすめです。

睡眠不足

睡眠不足も、食欲が収まらない原因の一つです。慢性的に睡眠が足りていない場合、食欲を抑えるホルモンであるレプチンの分泌量が減り、空腹感を刺激するホルモンであるグレリンの分泌量が増えます。そのため食欲が収まらなくなるのです。

また睡眠不足であること自体がストレスになり得るため、前述したようにコルチゾールの分泌につながり、食欲が増進する場合があります。日中に眠気を催さない程度の、十分な睡眠時間を確保しましょう。

※参考:e-ヘルスネット.「睡眠と生活習慣病との深い関係」.(参照 2025-01-20)

女性の場合は月経前

女性の場合は、月経前に食欲が収まらないことがあります。排卵から月経までの黄体期は、プロゲステロンという女性ホルモンの分泌が増えます。このホルモンは妊娠状態を成立・維持させようと体に栄養を蓄える働きをするため、食欲の増進につながるのです。

また月経前は、食欲を抑える働きのあるエストロゲンと、気分を安定させる作用があるセロトニンの分泌量が減ります。このことも、食欲が収まらなくなる原因として挙げられます。

なおプロゲステロンは、月経が始まれば自然と分泌量が減るため、一定期間たてば食欲を抑えられるようになるでしょう。

食欲を抑えるのに効くつぼはどこ!?

なんとしてでも食欲を抑えたいとき、食欲を抑えるつぼを押すのがおすすめです。食欲を抑えるのに効くつぼは、主に耳や手、足にあります。ここからは、それぞれの部位にあるつぼの位置を紹介します。

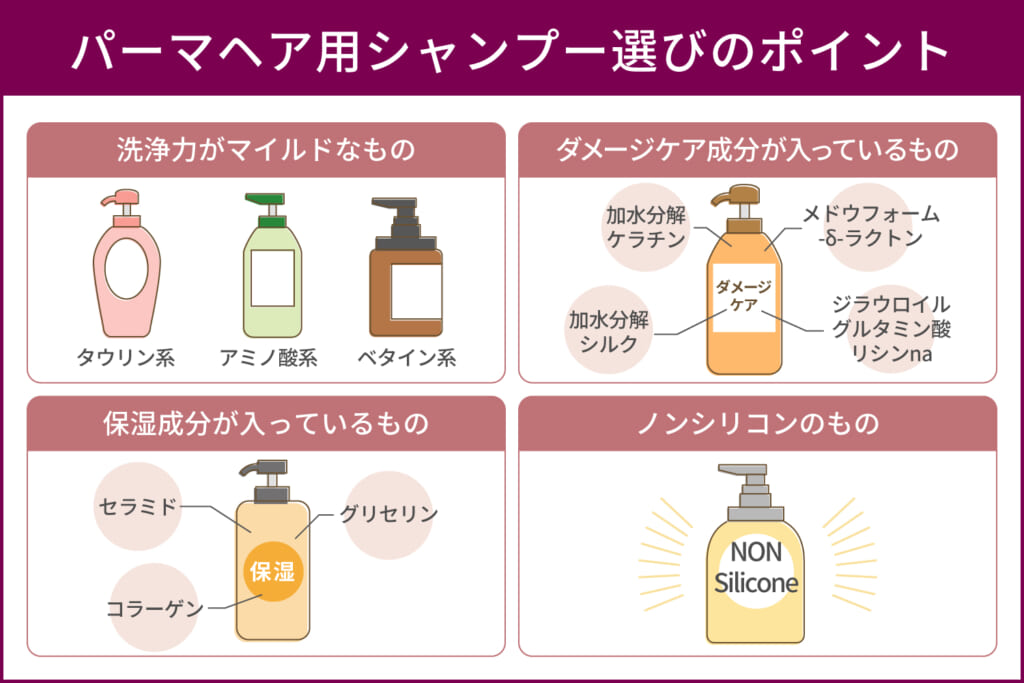

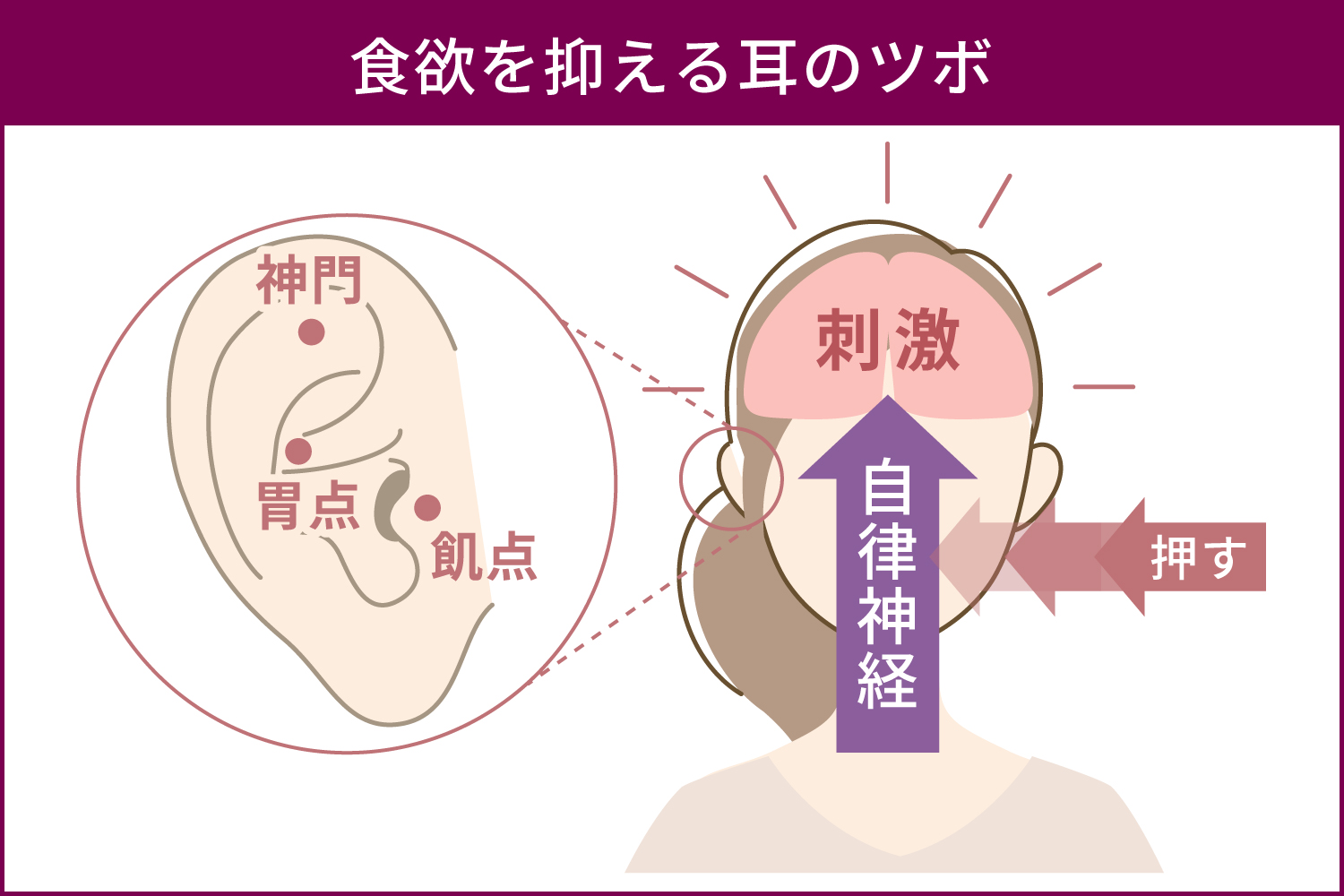

耳にある食欲を抑えるつぼ

脳には、食べるのを命令したり止めたりする満腹中枢と摂食中枢があります。耳の神経は、脳神経の枝の一つで、耳つぼを押すと、自律神経を介して刺激が素早く脳へ伝わります。すると満腹中枢と摂食中枢が正常になり、無駄な食欲が抑えられるのです。

耳つぼは食事の15分前に押すと、無駄な食欲を抑えられます。また一日に何度行っても構いません。食前以外のタイミングでも、いつでもぜひ実施してみてください。

まずはここをプッシュ!「耳つぼ押し」のやり方

スリムになりたいなら、まずは基本の耳つぼ「神門」を。不思議と食欲が収まります。また「胃点」や「飢点」も食欲の抑制に役立つので、押してみてください。

耳の上部の「Y字」の真ん中「神門」を押す

耳の上の方に、Y字のような膨らみがあります。そのY字が二股に分かれる位置にあるのが神門(しんもん)というつぼです。このつぼを指で挟んで、5秒間押します。左右の耳を、交互に3回繰り返します。

神門の下にある「胃点」膨らみを押す

神門の少し下の、軟骨の先端にあるのが胃点(いてん)です。胃点を押すと、胃の働きが活発になり、食欲の調整につながるといわれています。また食事後に押すことで、胃がすっきりする効果も期待できます。

胃点は非常に小さなつぼであり、指で押すのは難しいです。そのため、小石や綿棒の先などを活用すると良いでしょう。

耳の中央部分「飢点」を押す

飢点(きてん)は、耳の手前の、頬に近い側にある突起の付け根にあるつぼです。食欲をコントロールする効果が期待できます。食事のおよそ15~30分前に押すのがおすすめです。

人差し指や中指をつぼに当て、1~2分間刺激し続けましょう。

+αの「耳つぼ押し」で、もっと痩せ効果アップ!

忙しくてイライラ…「ストレス食べ」さんは

- 耳の輪郭に沿って裏側をもむ

ストレスで食べてしまう人は、活動を司る「交感神経」が優位。耳の後ろ側への刺激は交感神経に伝わるので、耳の輪郭に沿って、裏側を挟んでもみます。左右同時に1分間もみ続けましょう。

過食気味…「ダラダラ食べ」さんは

- 耳の穴に指を入れて下に向かって押す

ダラダラと絶え間なく食べてしまう人は、休息を司る「副交感神経」が優位。耳に指を入れ下に向かって押すと、副交感神経が刺激され、過食が収まります。左右同時に1分間押し続けてください。

全身やせたい…「代謝ダウン」さんは

- 耳の穴の手前のくぼみを下に押す

代謝が落ちてきたなら、耳の手前にあるくぼみを、指先で下に押します。ここはホルモン系や内臓、卵巣のつぼです。ホルモンバランスを整える効果や、代謝アップが期待できます。左右同時に1分間下に押し続けてください。

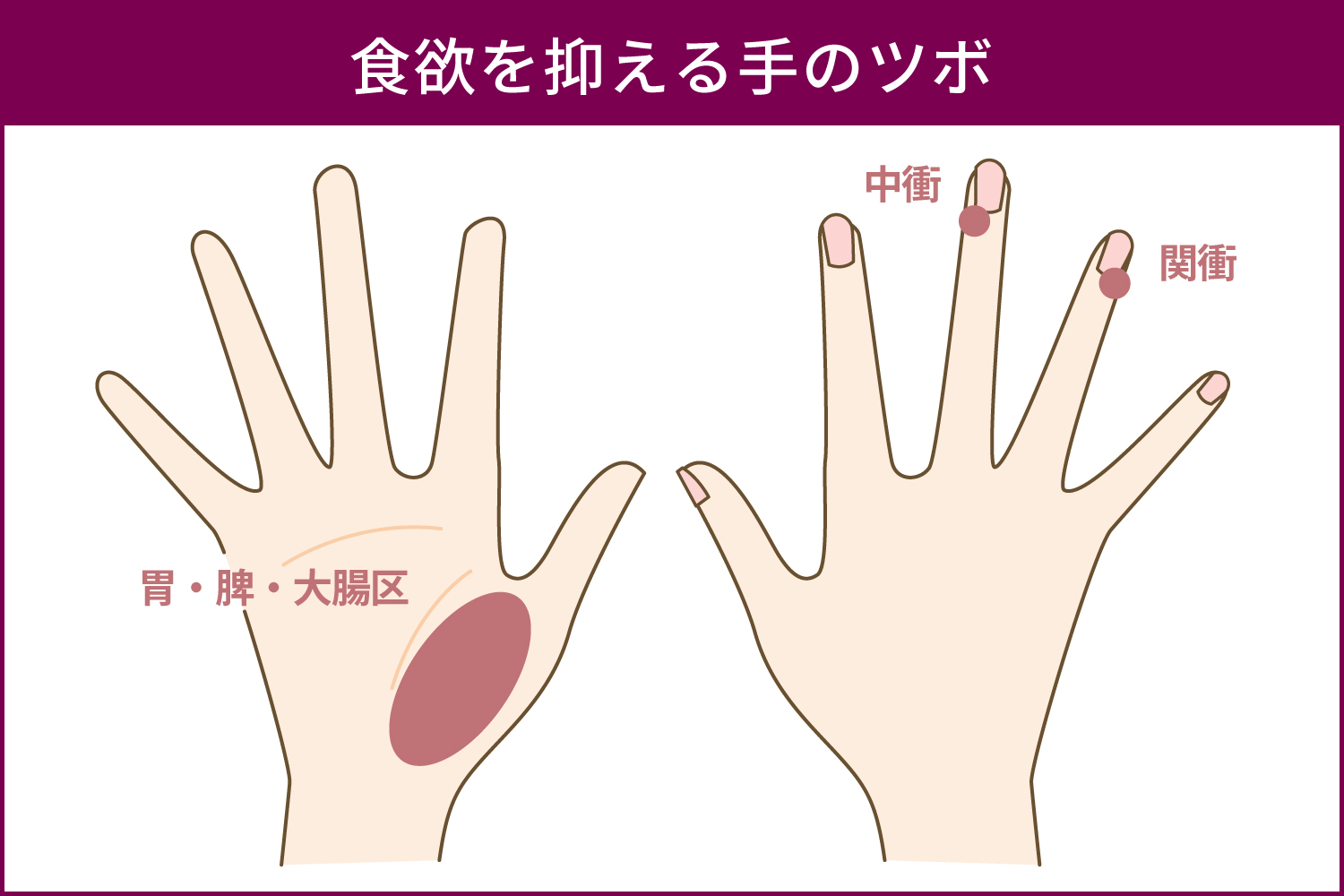

手にある食欲を抑えるつぼ

続いて、手にあるつぼを2つ紹介します。手のつぼは職場や電車の中などでも押しやすいでしょう。ここでは、手のひらの親指の付け根にあるつぼと、中指・薬指にあるつぼを紹介します。

手のひらの親指の付け根「胃・脾・大腸区」を押す

まず紹介するのが、手のひらの親指の付け根の、生命線に沿う部分にある胃・脾・大腸区(い・ひ・だいちょうく)です。少しふくらみがある部分だと覚えておきましょう。

胃・脾・大腸区は、さまざまな器官・内臓につながるといわれる末梢神経が集まっている「反射区」です。この部分を繰り返し強くつねることで、食欲の抑制につながるといわれています。つねる際は、全体的に刺激を与えることを意識しましょう。

中指・薬指にある「中衝・関衝」を押す

中指・薬指にある中衝(ちゅうしょう)や関衝(かんしょう)も、手のつぼで食欲抑制におすすめなつぼです。中衝は中指の爪の付け根の人差し指側にあり、関衝は薬指の爪の付け根の小指側にあります。

中衝は精神的な不調に効果があるといわれるつぼで、イライラ防止やストレス解消の効果が期待できます。また関衝は自律神経を整える効果があるといわれるつぼです。イライラしてつい食べ過ぎてしまう方は、これらのつぼを刺激するのがおすすめです。

つぼを押す際は、親指と人差し指で挟み、5秒かけて押し、5秒かけて離すのを5回程度繰り返しましょう。反対の手も同じように行います。

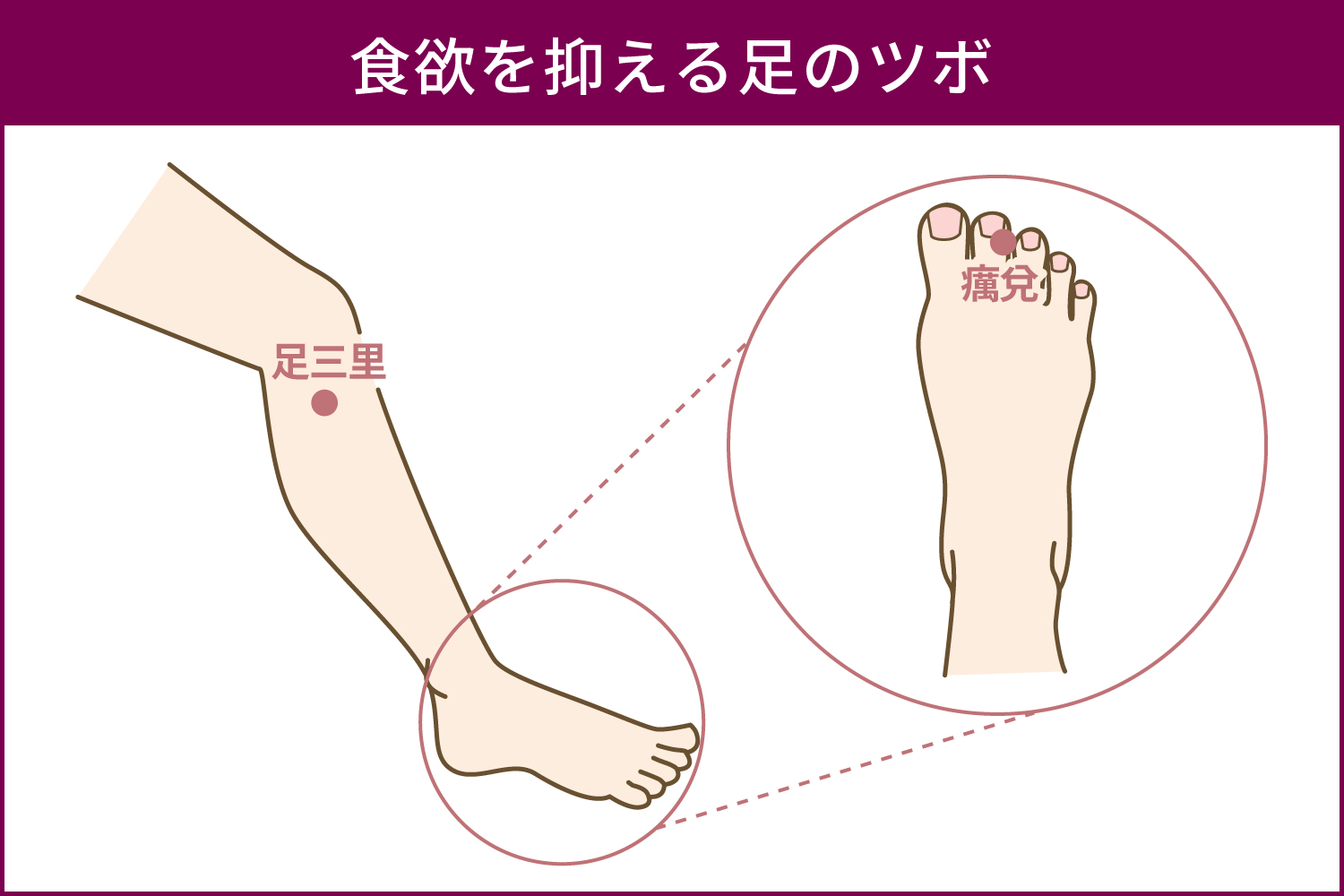

足にある食欲を抑えるつぼ

足にも食欲を抑えるさまざまなつぼがあります。その中から膝にあるつぼと、足の指にあるつぼを紹介します。

膝にある「足三里」を押す

膝にある足三里は、膝の皿のすぐ下にある、外側のくぼみから5cm程度下にあるつぼです。膝の皿の上側に親指を当てて、お皿を挟むように手のひらを沿わせた際の、中指の先にあります。

胃腸の不調に効果的だとされている他、腹痛や下痢、腰痛などにも効果があるといわれています。足三里は古くから胃腸の調子を整えるつぼとして知られており、松尾芭蕉の『奥の細道』には、旅に出る際に足三里にお灸をしていたとの記述がありました。

足三里を押す際は、5秒押して5秒離すのを10回程度、左右両方行うと良いでしょう。

人差し指の付け根にある「癘兌」を押す

人差し指の付け根にある癘兌(れいだ)も、食欲を抑えるのにおすすめのつぼです。食事の前に、癘兌から人差し指の表面全体を刺激すると、胃腸の調子を良くする効果や、食欲を抑える効果が期待できます。また顔のむくみや便秘の改善にも効果があるといわれています。

癘兌は爪付近にあるので、刺激する際は強過ぎる力を加えないように注意しましょう。親指で押したり、くるくると円を描いてマッサージしたりするのがおすすめです。