おへそ周りの固さをほぐす方法とは?腸内環境が分かる「おへそチェック」と下がり腸の改善方法

目次

腸内環境が悪くなると美容や健康にデメリットが大きいので、できれば良好な状態を保ちたいもの。

しかしお腹の中は実際に見られないので、自分の腸内環境が良いか悪いか分かりにくいですよね。

そこで今回は、便のスコア化で健康管理するスマホアプリ「ウンログ」のうん広報・長瀬さんに「腸内環境が分かるおへそチェック」と「腸内環境の改善方法」について教えていただきました。

おへそ周りの固さをほぐす「腸もみ」とは

腸もみとは、お腹の上から腸をもみほぐすマッサージのことです。

おへそ周りが硬くなっているのなら、腸が硬くなり、動きが鈍くなっている可能性があります。普段腸の固さを実感することはないかもしれませんが、腸が働き過ぎると筋肉と同じように疲れがたまり、凝り固まってしまいます。腸の動きが鈍くなると、腸内環境が悪化してしまいやすいです。

腸内環境が悪化すると、便秘になったりガスがたまったりしてしまいます。また腸内には多くの免疫細胞が存在しているため、腸内環境が悪いと、免疫力が低下して病気にかかりやすくなる他、アレルギーを発症してしまう可能性も高くなってしまうでしょう。腸内環境が悪いと、善玉菌よりも悪玉菌が優位になり、その結果「痩せ菌」と呼ばれる菌の働きが低下してしまうので、太りやすい体質になる恐れもあります。

近年「腸活」を行っている方も増えてきました。より効果的に腸の働きを活性させるには、腸もみを行っておへそ周りの固さをほぐすのもおすすめです。

おへそ周りの固さをほぐすやり方とポイント

おへそ周りの固さをほぐす腸もみは、どのような方法で行えば良いのでしょうか。腸もみのやり方とポイントを解説します。

おへそ周りの固さをほぐす前の準備

腸もみでおへそ周りの固さをほぐすには、準備が必要です。準備をしっかり行うことで、腸が効率よくほぐせます。

まず以下の方法で腹式呼吸を行って、副交感神経を優位にしましょう。

- 仰向けになる

- お腹を大きく膨らませることを意識して、ゆっくり鼻から息を吸う

- 吸い込んだ空気を出し切るイメージで、口からしっかり息を吐く

この方法で呼吸を何度か繰り返しましょう。副交感神経を優位にしてリラックス状態になると、腸のぜんどう運動が活発に行われるようになるため、腸内環境の改善が目指しやすいです。

次に以下の方法で、腹部周辺のストレッチを行いましょう。

- 仰向けに寝る

- 膝を立てて両膝をそろえる

- ゆっくり呼吸をしながら、両膝をそろえて右に倒す

- 呼吸を続けたまま、20〜30秒程度キープする

- 3と同じ要領で、両膝をそろえて左に倒す

- 呼吸を続けたまま、20〜30秒程度キープする

上記を2〜3回程度繰り返してください。このストレッチは、固くなっている腰やお腹の筋肉を緩めるためのものです。呼吸を意識しつつ、ゆっくりと身体を動かすようにしましょう。

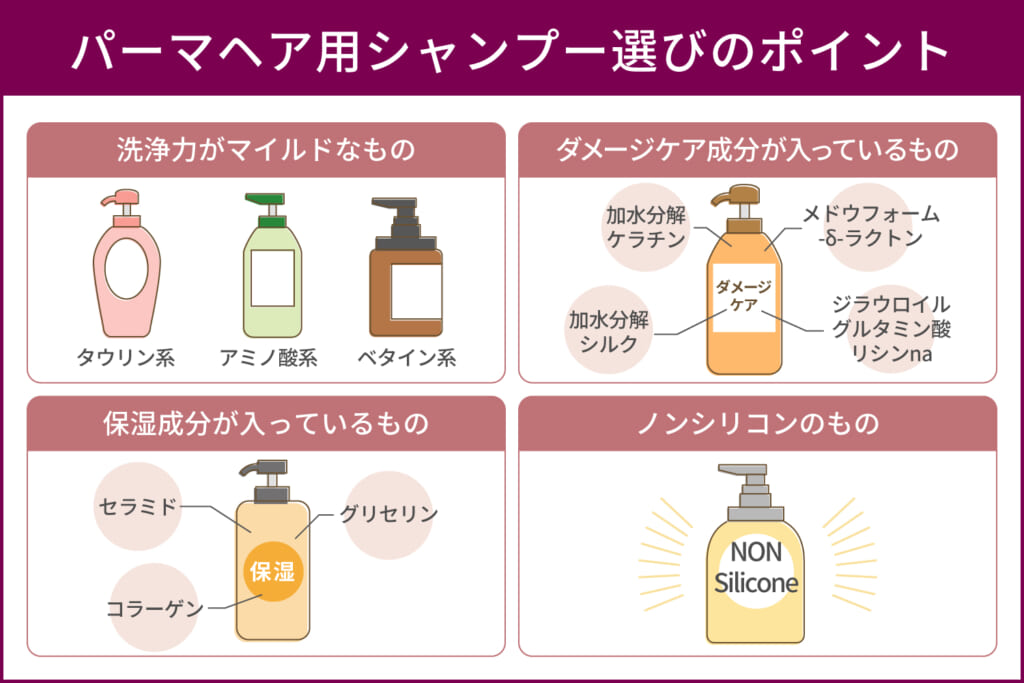

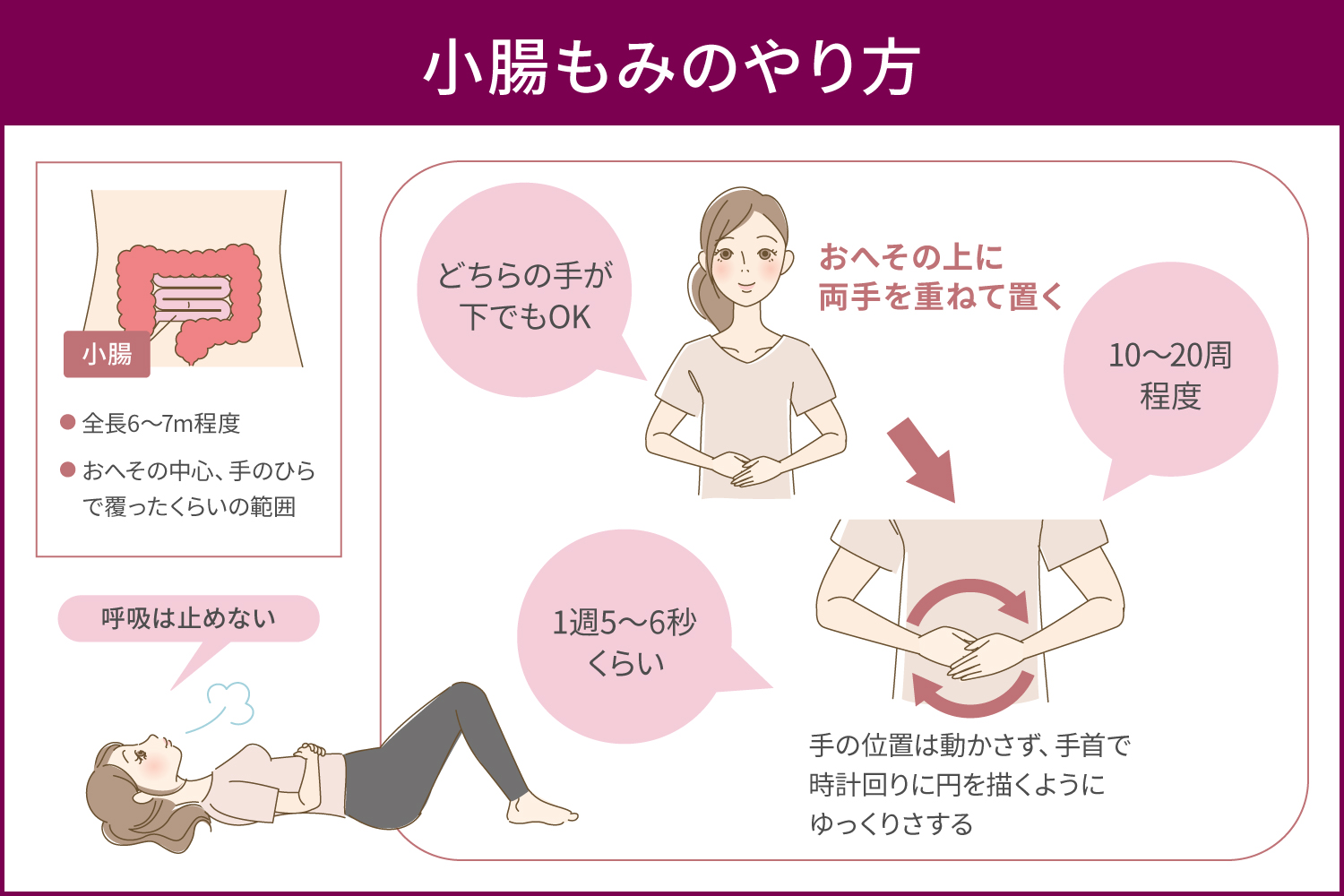

おへそ周りの固さをほぐす:小腸もみ

準備が完了したらいよいよ腸もみを行って、おへそ周りの固さをほぐしていきます。

まずは小腸の腸もみから始めましょう。小腸とは胃と大腸をつなぐ消化器官です。全長6〜7m程度あるといわれています。食べ物を消化し、栄養を吸収する働きを持つ他、収縮運動によって栄養を吸収した後の食べ物のかすを大腸に運ぶのも小腸の役割です。

小腸は、おへそを中心に、手のひらで覆ったくらいの範囲にあります。

では以下の方法で小腸もみを行いましょう。

- おへその上に両手を重ねて置く

- 手の位置はそのまま動かさず、手首で時計回りに円を描くイメージで、ゆっくりお腹をさする

- 2を10〜20周程度行う

小腸もみをする際は、どちらの手を下にして重ねても構いません。必ず時計回りでお腹をさすりましょう。1周5〜6秒くらいのペースで、おへその周りを適度な力で押し込みながらもみほぐします。もみほぐしている間は、呼吸を止めないようにしてください。

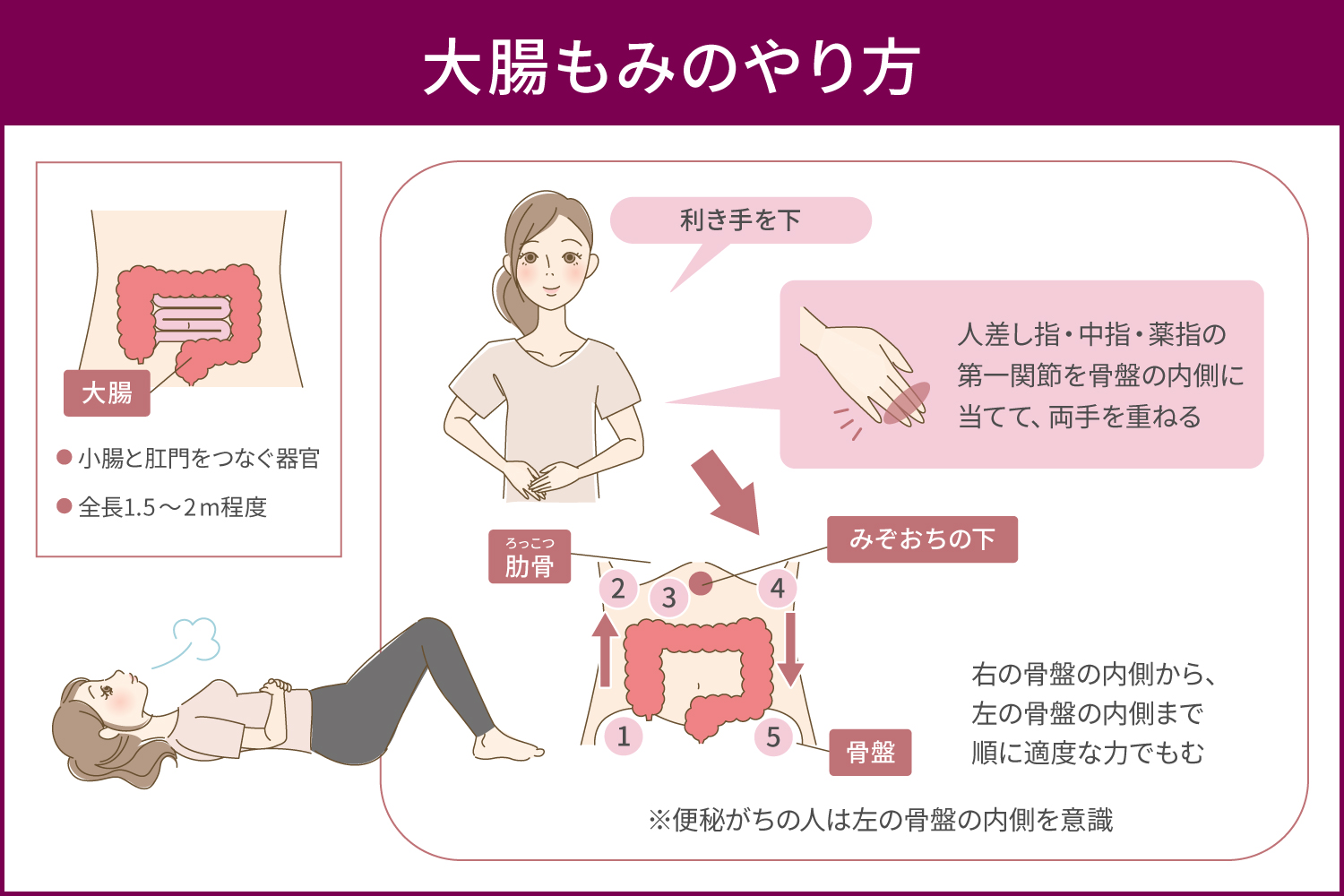

おへそ周りの固さをほぐす:大腸もみ

小腸もみが終わったら、今度は大腸もみでさらにおへその固さをほぐしていきます。

大腸は小腸と肛門をつないでいる器官です。成人の場合、全長が1.5〜2m程度あるといわれており、結腸・直腸S状部・直腸で構成されています。大腸の役割は、小腸から運ばれてきた食べ物のかすから水やナトリウムを吸収し、便を作ることです。作られた便は大腸をゆっくり進み、直腸に達してある程度便がたまると、便意を催します。

以下の方法で大腸もみを行いましょう。

- 利き手を下にして、両手を重ね、人差し指・中指・薬指の第一関節を右の骨盤の内側に当てる

- 右の骨盤の内側、右の肋骨の下、みぞおちの下、左の肋骨の下、左の骨盤の内側の順に、適度な力を入れてもんでいく

- 上記を無理のない範囲で複数回繰り返す

順番にもみほぐしていくと、固さを感じる箇所や痛みを感じる箇所があるかもしれません。複数回繰り返すことで、固さを感じる箇所や痛みを感じる箇所が移動しているようであれば、腸もみの効果が出ています。

便秘がちの方は、左の骨盤の内側をしっかり刺激することがポイントです。この位置には、便が滞りやすいS状結腸があります。適度な力で円を描き、丁寧にもみほぐしましょう。

腸内環境が分かる!おへそチェックのやり方

おへその形を見ると、腸内環境がどのような状態かが分かります。鏡でおへそを見て、どのような形状をしているのかをしっかりチェックしてみてください。

理想的な腸内環境の人は縦長の「アーモンドおへそ」

おへそは縦が正しい形で、縦長のアーモンド型が理想です。

へその緒の切り方で形は若干変わりますが、基本的には縦長のおへそがベストといえます。まっすぐに縦長でなくても、縦向きであればOKです。

横長おへそはNGサイン!腸内環境が悪化しているかも

便秘を自覚している人は、おへそが横につぶれているのではないでしょうか?

横長につぶれているおへそは、腸内環境が悪くなっているサイン。便秘ではない人でも、横向きおへそなら腸の状態が良くない可能性があります。

腸内環境が悪いと「下がり腸」になる

便秘の人や横長おへその人は、腸内環境が悪化して「下がり腸」になっているかもしれません。

「下がり腸」とは

「下がり腸」とは、大腸が下垂してしまっている状態のこと。

人間の大腸はお腹の周りを囲うようにあり、左右の縦ライン(下行結腸・上行結腸)は固定されています。しかし胸の下を通っている横ライン(横行結腸)は固定されていないので、筋肉の衰えや腸内環境の悪化により下垂してしまうのです。

大腸は本来、左右の縦ライン(下行結腸・上行結腸)に支えられて四角い形をしています。しかし、下がり腸の人はM字型だったり、大腸が骨盤の中に落ち込んだりしてしまうのが特徴です。

お腹が下に引っ張られるので、おへその形は横長につぶれてしまいます。

「下がり腸」になるデメリット

下がり腸になると、健康にさまざまなデメリットをもたらします。

▼下がり腸のデメリット

- 便秘になりやすくなる

- 排便のときに痛みが出やすい

- 子宮の血流が悪くなる

- 妊娠しづらくなる

- 下腹がぽっこりと出る

下がり腸になると便が通過しにくいので、排便時に腹痛を伴ったり便秘になったりしやすくなります。子供の頃から便秘・下痢を繰り返していたり、運動不足で便秘になりやすかったりするのも下がり腸の特徴です。

骨盤の中に腸が落ちると下にある子宮が圧迫され、血流が悪くなります。子宮の血流が悪くなると妊娠しづらくなるので、身体は子宮の周りを温めるため下腹部に脂肪を増やします。

「下がり腸」になると老けた印象に見える

大腸は消化管で全体につながっているので、大腸が下がれば全体が下に引っ張られて下垂します。

全体的に下垂して老けて見えるので、おへそが横長につぶれていたら早めのセルフケアを行うことが大切です。下がり腸は胸やフェイスラインの下垂、目の下のたるみにも関係します。

「下がり腸」を改善して腸内環境を整える方法

おへそが横長につぶれている人は、腸もみや体操を行って理想的な「アーモンドおへそ」を目指しましょう。

「下がり腸」に効果的な体操

下がり腸を改善するためには、ヨガの「橋のポーズ」のような体勢で大腸の位置を戻してあげることが効果的です。

▼下がり腸を改善する準備運動

- 仰向けに寝て膝を立てる

- 深呼吸(鼻から5秒吸って口から10秒吐く)3〜5回

- お尻を高く上げて数秒キープ(腸の位置を正す)

- 両手をおへその下に置き、手のひらを顔の方に向ける

- おへその下から胸の方に向かって、手を滑らせながらお腹を持ち上げる

- 最後に10回ほど腹筋運動を行う

お腹を持ち上げるときは、手をブルドーザーのように動かすのがポイント。下からまっすぐ上、右下から左上、左下から右上など、多方面にしっかり引き上げましょう。

一緒に「小腸ほぐし」や「大腸ほぐし」も行うと、便秘解消や腸内環境を整える効果が期待できます。ウンログのYouTube「ウンTube」で詳しいやり方を解説しているので、ぜひ動画もチェックしてみてください。

▼ウンTube「見ながらできる!腸もみマッサージ手順動画」はこちら

「下がり腸」には逆立ちもおすすめ

下がり腸の改善に最も効果的なのは「逆立ち」です。

もし「逆立ち」ができるのであれば、安全を考慮した上で行ってみてもいいでしょう。難しいようであれば、上記で紹介した腸もみを習慣的に行ってみてください。

おへそ周りの固さをほぐす「腸もみ」をするときの注意点

おへそ周りの固さをほぐす「腸もみ」をするときは、痛気持ち良いと感じる程度の力で、適切な回数行うようにしましょう。強くもみほぐし過ぎたりやり過ぎたりすると、刺激がストレスになって交感神経が過度に働いてしまうため、逆に腸内環境が悪化してしまう恐れがあります。

わずかな回数でも、毎日の習慣にすることで、腸内環境が改善しやすいです。時間がない場合は、朝に小腸もみ、夜に分けて大腸もみと、分けて行っても構いません。

優しくもんでも強い痛みがある場合は、何らかの病気が潜んでいる可能性があります。痛みが一向に改善しない場合は、できるだけ早く病院を受診してください。

横長おへそは要注意!腸もみで腸内環境を改善しよう

おへその形が横長につぶれている人は、腸内環境の悪化や下がり腸のサイン。

下がり腸になると便秘になったり、全体的に下垂して老けて見えたり、健康や美容にデメリットばかりです。

理想的な「アーモンドおへそ」を目指すため、横長おへその人は今日から「下がり腸改善体操」「腸もみ」を習慣化して腸内環境を改善していきましょう!