心拍数・脈拍の正常値は? 血圧の関係も交えて解説

目次

健康診断や人間ドックでは、必ず「心拍数」と「血圧」を計測されます。「心拍数が高い」「血圧が高い」など、指摘されてしまった人も少なくないはずです。

では「心拍数」の正常値はどれくらいなのでしょうか?また、「心拍数」と「血圧」はどのような関連があるのかも知っておきたいところです。

今回は、心拍数・脈拍の基礎知識や、脈拍を健康に保つための生活習慣を紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

心拍数と脈拍とは?

心拍数とは、一定の時間に心臓が拍動を行う回数のことです。通常1分間の拍動の回数が心拍数とされます。拍動とは心臓が行う収縮運動のことです。収縮運動を行うことで心臓がポンプの役割をして、全身に血液が送られます。

一方、脈拍とは手首の橈骨動脈(とうこつどうみゃく)など、体の末端の血管の拍動のことです。1分間の脈拍の回数を脈拍数と呼びます。心臓が拍動しない限り、脈拍は起こりません。

心拍数や脈拍数は、健康状態を判断するバロメーターです。心拍数や脈拍数が正常より速くなれば、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の恐れがある他、心臓に過度の負担がかかる心不全などの恐れがあります。逆に心拍数や脈拍数が正常よりも遅い場合、自律神経やホルモンバランスが乱れていたり、洞不全症候群や徐脈性不整脈などが潜んでいたりする恐れがあります。

心拍数や脈拍数だけで健康状態を見極めることはできませんが、手軽に測定できるため、定期的に測定する習慣を付けておくと良いでしょう。

なお心臓の拍動によって血液が全身に送られ、動脈が心臓の拍動に連動して脈拍が起こるので、通常は心拍数と脈拍数は同じ回数です。しかし、心臓の拍動が動脈に伝わらない場合、心拍数と脈拍数は一致しません。この状態は「不整脈」と呼ばれます。

不整脈とは、脈拍のリズムが乱れてしまっている状態です。心拍数と脈拍の回数がずれる状態も不整脈ですが、脈が正常よりも速くなったり遅くなったりする状態も不整脈に該当します。心拍数と脈拍の回数がずれる場合は、「心室性期外収縮」や「心房細動」が起こっているかもしれません。心室性期外収縮とは、心臓に十分な血液がたまらず、拍動によって送り出される血液量が少ないことで、脈拍が感じられない状態です。心室細動は、心臓全体が収縮できず、心房と呼ばれる血液の出し入れを行う箇所のみが震えている状態を指します。

基本的に心拍数と脈拍数が同じ回数なのが正常な状態のため、一致しない場合は念のため病院を受診すると良いでしょう。

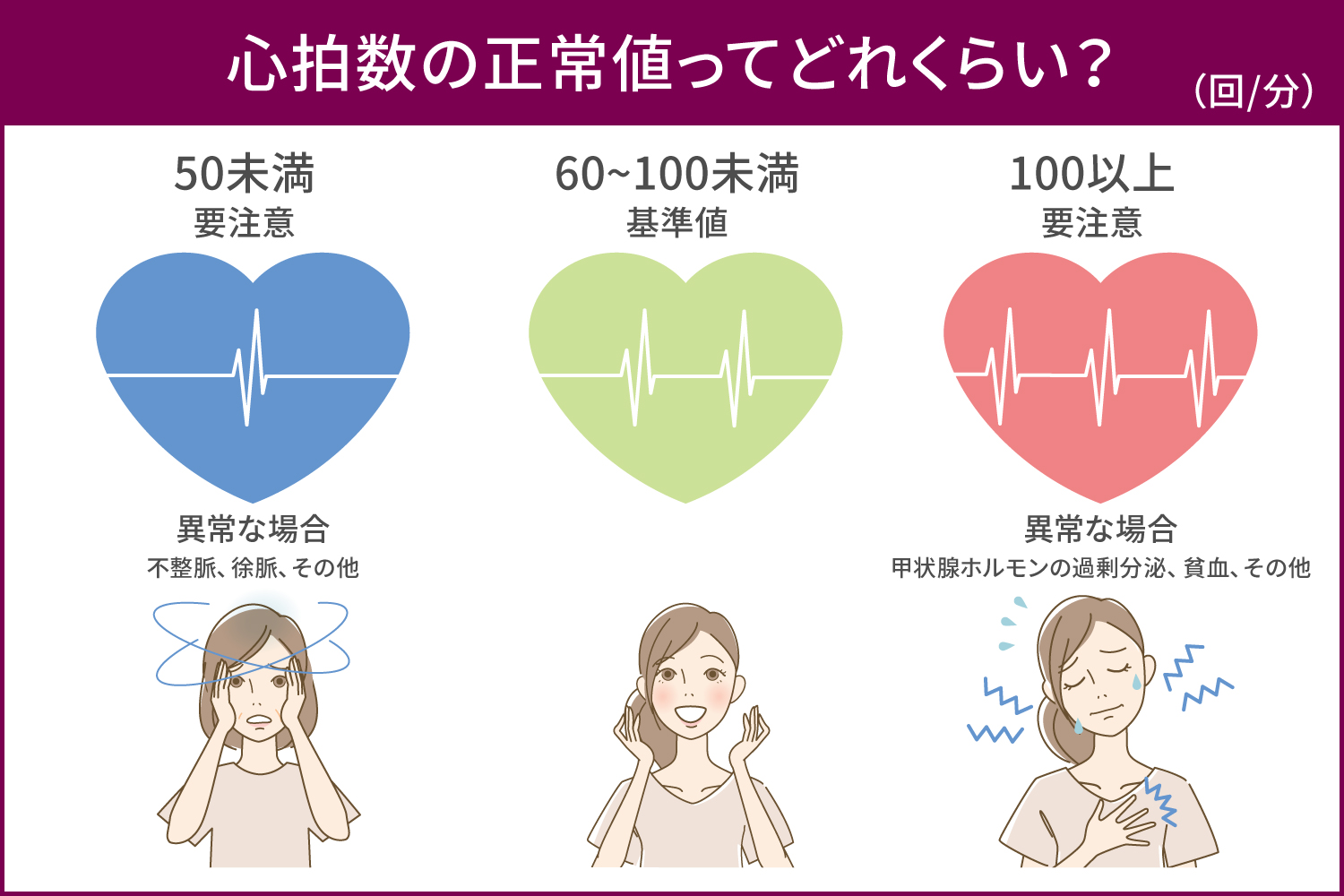

心拍数の正常値ってどれくらい?

心拍数は個人差があるため、数値だけで正常かどうか判断するのは難しいところです。ただし、健康診断や人間ドックなどでは一般的な正常値が定められています。

心拍数が60〜100未満なら正常値

健康診断や人間ドックでは、心拍数が60〜100未満であれば正常とされます。

ただし、心拍数には個人差があるため、心拍数の数字だけ見て「正常」「異常」とはいえません。不整脈の有無や血圧の数値など、トータルで判断することが大切です。

心拍数が50未満か100以上は要注意

心拍数が50未満か100以上の場合は、再検査が必要です。必ずしも異常というわけではありませんが、何か不調を抱えている場合もあるので注意が必要です。

| 心拍数 | 正常 | 異常 |

| 心拍数50未満 | ・運動習慣がある ・普段から心拍数が低い |

・不整脈がある ・徐脈 ・その他 |

| 心拍数60~100(基準値) | – | – |

| 心拍数100以上 | ・緊張しやすい性格 | ・甲状腺ホルモンの過剰分泌 ・貧血 ・その他 |

特に心拍数が100以上の場合、ホルモンの乱れや貧血などさまざまな問題が起こっていることも考えられます。運動しているわけでもないのに高い心拍数が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

年齢・年代別の正常値はどのくらい?

脈拍数や心拍数の正常値は、年齢・年代によって異なる他、性別によっても変わってきます。ここからは、年齢・年代別に脈拍数や心拍数の正常値の平均を見ていきましょう。

なお、ここでご紹介する脈拍数や心拍数の正常値とは、安静にしているときの心拍数の中央値のことです。

20代の脈拍・心拍数の正常値

性別ごとの20代の脈拍数や心拍数の正常値は以下の通りです。

- 男性:63回前後

- 女性:69回前後

心臓の動きが最も活発なのは、10代後半から20代前半とされています。それ以降少しずつ動きが弱まっていきますが、年齢を重ねても脈拍数や心拍数を正常に維持したいのであれば、20代から日常的な運動習慣を取り入れることが大切です。

また20代の女性の場合で脈拍数が100以上を超える頻脈の場合、20〜30代の発症が多い「バセドウ病」の可能性があります。20代のうちから脈拍数や心拍数を測定しておくことで、万が一病気を発症した際にも、早期に発見でき、適切な治療を受けられるでしょう。

30代の脈拍・心拍数の正常値

性別ごとの30代の脈拍数や心拍数の正常値は以下の通りです。

- 男性:66回前後

- 女性:69回前後

前述した通り、心臓の動きが最も活発なのは10代後半から20代前半ですが、ほとんどの方は30代以降から高齢期まで、脈拍数や心拍数は変化しません。正常な脈拍数や心拍数を維持できるように、30代でも日常的に運動するようにしましょう。また栄養バランスの整った食事を意識したり禁煙したりすることも、正常な脈拍数や心拍数の維持には重要です。

また女性の場合、引き続き「バセドウ病」を発症しやすい年代です。定期的に脈拍数や心拍数を測定し、頻脈になっていないかを確認することをおすすめします。

40代の脈拍・心拍数の正常値

性別ごとの40代の脈拍数や心拍数の正常値は以下の通りです。

- 男性:67回前後

- 女性:69回前後

脈拍・心拍数の正常値の平均で見ると男性は30代よりも1回、女性は20・30代と同じ回数ですが、40代に入ると、少しずつ脈拍数や心拍数が増える傾向にあります。

もしこれまでよりも大幅に脈拍数や心拍数が増えた場合は、何らかの病気を発症している可能性があるため、できるだけ早く病院を受診しましょう。40代から罹患率が高まるがんもあるので、病院を受診することはがん予防にもつながります。加えて、40代以降は高血圧になる方も多いです。定期的に脈拍数や心拍数を測定して、健康管理を心掛けてください。

50代の脈拍・心拍数の正常値

性別ごとの50代の脈拍数や心拍数の正常値は以下の通りです。

- 男性:68回前後

- 女性:68回前後

50代の脈拍数や心拍数の正常値の平均は、男女ともに同じです。50代以降も大幅に脈拍数や心拍数が増えた場合は、心不全や脳卒中などを引き起こす可能性が高くなるので、異常を感じたらできるだけ早く病院を受診してください。

60代の脈拍・心拍数の正常値

性別ごとの60代の脈拍数や心拍数の正常値は以下の通りです。

- 男性:67回前後

- 女性:68回前後

一般的に65歳前後から、これまでよりも脈拍数や心拍数が低下する傾向にあります。わずかな低下であればそこまで気にする必要はありませんが、大幅に低下した場合は「洞不全症候群」や「房室ブロック」といった病気が潜んでいる可能性があるため、速やかに病院を受診しましょう。また息切れや倦怠感、めまい、足のむくみなどが見られる場合も、医師に相談してください。

年齢を重ねるにつれて、不整脈のリスクが高まります。適度な運動習慣や栄養バランスの取れた食事を心掛け、ストレスを定期的に発散して、これまで以上に生活習慣の改善に気を配りましょう。喫煙も不整脈のリスクを高める原因となります。

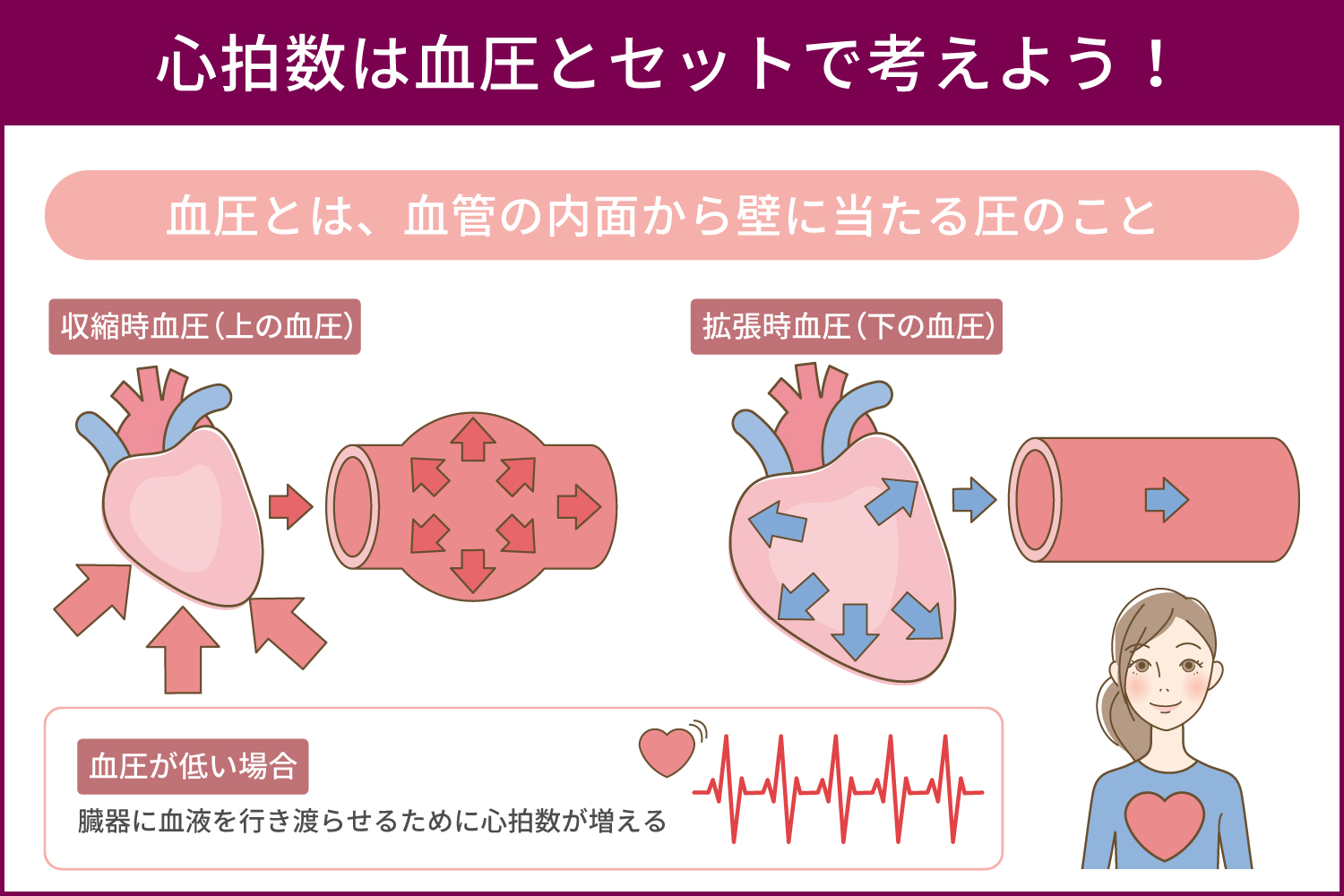

心拍数だけでは判断しにくい! 血圧とセットで考えよう

健康診断の目安として「正常値」は定められていますが、心拍数だけでは健康状態を判断できません。心拍数は血圧と相関があるので、血圧とセットで考えることが大切です。

血圧とは

血圧とは、血管の内面から壁に当たる圧のことです。

心臓が縮むときに血圧は上がります。心臓から血液がギューッと押し出され、血管の中がギュウギュウになって圧が高まるからです。

- 心臓が縮む:収縮時血圧(上の血圧)

- 心臓が緩む:拡張時血圧(下の血圧)

心臓が縮むと血圧が上がり、心臓が緩むと血圧が下がります。血圧を測るとき、上と下の血圧が出るのはこのような仕組みです。

血圧が低いと心拍数が上がる

元気な心臓は1回の収縮で十分な血液を送り出せるので、少ない心拍でも血液を体に循環させられます。しかし、心臓が弱い人は少しずつしか収縮できないので、臓器に血液を行き渡らせるためには心拍数を上げなければなりません。

血液を送り出す量が少ないので血圧は低いのですが、体の機能を保つためには何度も何度も拍動させる必要があります。

血圧が高いから心拍が上がるわけではない

「血圧が高いと心拍も上がる」と誤解している人が多いのではないでしょうか?実は、むしろ血圧が低い人ほど心拍数が高くなります。十分な血液を送り出せているはずなのに、心拍数も高いというのは機能としてアンバランスです。

血圧と心拍数がどちらも高い場合、ホルモン異常や運動不足など多くの要因が絡んできます。原因がどこにあるのか、バランスで診断しなければなりません。

血液循環は全身に「酸素」を届ける働きがある

そもそも血液循環とは、酸素を全身に送るために行われる機能です。

肺で吸った酸素を血液中に取り入れ、循環することで臓器に酸素を届けています。

心拍と血圧によって、血液循環はうまく働いています。非常に複雑な関係性を持っているため、数値だけでなく総合的に考える必要があるのです。

運動している人に多い「スポーツ心臓」とは?

習慣的に運動している人は、心臓が強くなって心拍数が下がります。「スポーツ心臓」と呼ばれており、学生やアスリートに多いタイプです。

「スポーツ心臓」の人は心拍数が少ない

習慣的なトレーニングで心拍数を上げている人は、心臓の筋肉が分厚くなります。

すると心臓の収縮が良くなるので、少ない心拍数でも普通に生活できるようになるのです。普通の人は少なくとも50以上ある心拍数が、40回程度でも平気な体質になります。

「スポーツ心臓」は運動をやめるともとに戻る

スポーツ心臓は、1〜2年スポーツをしなかったらもとに戻っていきます。

そのため、学生の頃に部活動をやっていたからといって、いつまでも心拍数が低いわけではありません。習慣的なトレーニングを行っていないのに、心拍が異様に低い場合は医療機関を受診して原因を調べるのがよいでしょう。

運動不足の人は心拍数が高くなりやすい

「スポーツ心臓」とは逆に、運動量が極端に少ない人は心拍が高めになります。

特にシニア世代は、安静時心拍数が70以上という人も少なくありません。心拍数が高いと短命リスクが上がるので、安静時心拍数を下げるために軽い運動を習慣的に取り入れるのがおすすめです。

一生の脈拍回数は決まっている? 心拍数が早いと短命?

「心臓は一生で打つ回数が決まっている」という都市伝説があります。心拍数が早いと短命になるという説は、本当なのでしょうか?

脈拍が早い人は心臓が疲労しやすい

心拍数が早いと、心臓は疲労して脆弱(ぜいじゃく)になることが考えられます。

心臓が疲労するとダメージを受ける可能性があるので、早い心拍で何十年も生き続けるのはよくないでしょう。そのため、結果的に「一生で打つ回数は決まっている」という俗説もあながち間違いではないのかもしれません。

安静時脈拍が常に70以上ある人は要注意

心拍数には個人差があり、回数だけで「異常」とは判断できません。

しかし、安静時心拍が常に70以上ある人は要注意と考えておきましょう。

特に40代以上の仕事をバリバリこなしている女性は、さまざまな要因で心拍数が高くなりがちです。心拍数が高いまま放っておくと、心臓が疲労して急死してしまうケースもあります。

そのため、普段から血圧計やFitbitなどのウェアラブル端末で安静時心拍を計測しておくのがおすすめです。安静時心拍が高くなり始めたら、運動やマインドフルネスなどで体をケアしてください。

脈拍を健康的に保つための生活習慣改善

脈拍数だけで健康状態を判断できないとはいえ、脈拍数が正常かどうかは健康状態を見極める重要なバロメーターの一つです。ここからは、脈拍数を正常に保つために改善したい生活習慣をご紹介するので、ぜひ意識して取り組んでみてください。

適度な運動を取り入れる

脈拍数を健康的に保つためには、適度な運動習慣を取り入れましょう。

前述した通り、運動量が多くない方は、脈拍数が多くなる傾向にあります。健康的に長生きできるように、日常的に適度な運動を行うのがおすすめです。

おすすめの運動は、ウォーキングやストレッチなどの有酸素運動です。無理なくできる有酸素運動を取り入れることで、脈拍数の増加の防止につながります。体に負担が大きくかかるような運動は、かえって脈拍数を過度に増やす原因となるので注意しましょう。

適度な運動習慣を取り入れれば、血行が改善するため、健康的な血圧の維持にもつながります。生活習慣病の予防にもなるので、ご自身に合った有酸素運動で適度に運動量を増やしましょう。

ただし不整脈がある方の中には、運動によって症状が悪化してしまうケースもあります。不整脈がある方は、まず医師に相談して、運動しても問題ないかどうかを確認してください。

ストレスを軽減する

脈拍数を健康的に保つためには、ストレスを軽減することも大切です。

過度のストレスを感じていると、交感神経が優位になり、脈拍数が高くなってしまいます。一時的なストレスであれば、副交感神経の働きでリラックスした状態になり、脈拍数は徐々に正常な数値に戻ります。しかし慢性的に過度のストレスを感じていると、交感神経が優位な状態が続いてしまうので、心臓に過度の負担がかかり、何らかの不調が出やすいです。

脈拍数を健康的に保つために、ご自身なりのストレス発散方法を見つけましょう。適度な運動やリラクゼーションを取り入れることもストレス発散に効果的です。

自覚のあるストレスもありますが、責任感が強い方や完璧主義な方などは、無意識のうちにストレスが蓄積している可能性もあります。また不規則な生活習慣もストレスの原因となりやすいです。日頃から意識して、定期的にストレスを発散するように心掛けてください。

健康的な食事を心掛ける

健康的な食事を心掛けることも、健康的な脈拍数を維持するために重要なポイントです。

生活習慣病や心血管系の病気を患っている方は、脈拍数に異常が見られる傾向にあります。塩分や脂質が多く含まれる食品を控え、野菜や海藻類、豆腐や納豆などの大豆製品から積極的に食物繊維を摂取しましょう。

またビタミンAは、自律神経を整える働きを持つ栄養素です。ビタミンAを多く含むうなぎや鶏卵、体内でビタミンAに変化するβカロテンを多く含むにんじん・かぼちゃ・ほうれん草などの緑黄色野菜を意識的に取って、自律神経のバランスを整えましょう。ストレス予防になるカルシウムやビタミンC、精神を安定させるビタミンBやビタミンEを多く含む食品も、積極的に摂取したい栄養素です。

加えて、自律神経を乱す原因となる食品や飲み物を避けることも、健康的な脈拍数を維持するためには欠かせません。香辛料を多く含む食品や、コーヒー・エナジードリンクなどカフェインを多く含む飲み物は、交感神経を優位にする働きがあります。食事の後に動悸が激しくなるのであれば、食べ物や飲み物が影響しているかもしれません。

質の高い睡眠を確保する

健康的な脈拍数を保つためには、質の高い睡眠を確保することも心掛けましょう。

睡眠不足は自律神経のバランスが崩れる原因となり、交感神経の働きが優位になるため、脈拍数が上がりやすくなります。また睡眠不足によって集中力が低下すると、仕事でのミスが増えるなどして、ストレスを感じる機会が増えてしまいやすいです。加えて、睡眠不足の状態では、ストレスへの耐性が低下してしまうので、しっかり睡眠が取れているときよりも敏感にストレスを感じてしまいます。

脈拍数を健康的な数値に保つために、規則正しい生活リズムを心掛け、起きたら朝日を浴びて体内時計をリセットさせましょう。適度な運動を行うことも、質の良い睡眠につながります。

就寝前にスマートフォンを使用するのは避け、快適に眠りにつける睡眠環境に整えることも、睡眠の質向上には効果的です。睡眠の2〜3時間程度前までにぬるめの温度で湯船に漬かって体を温めたり、就寝前に軽くストレッチをしたりすると、リラックスした状態になって、熟睡感が得られるようになります。また質の良い睡眠を確保することは、血圧の低下にもつながります。

禁煙・節酒を心掛ける

禁酒・節酒を心掛けることも、健康的な脈拍数を維持するためには欠かせません。

タバコに含まれるニコチンは、交感神経にも自律神経にも作用します。どちらにどの程度作用するかは体質によって異なりますが、交感神経に大きく作用すると、脈拍数が上がってしまう原因になるでしょう。

またタバコに含まれる一酸化炭素は、血液中の赤血球と結び付くため、喫煙すると体内が酸素不足に陥りやすく、脈拍数が上がる原因となってしまいます。血圧を上げる原因にもなるので、愛煙家の方は禁煙に挑戦しましょう。

お酒を飲むと、アセトアルデヒドという物質の作用で、血管が拡張されます。血管が拡張されると一時的に血圧が低下するため、脳が血流を良くしようと指令を出し、脈拍数が上がってしまいやすいです。

加えてアルコールには利尿作用があるので、過度にお酒を飲むと体が水分不足になってしまいます。すると交感神経が優位になるため、脈拍数が増加しやすいです。

お酒をよく飲む方は、飲み過ぎに注意しましょう。適切なアルコール摂取量は、純アルコール量で20gといわれています(※)。ビールなら500ml缶1本、日本酒なら1合程度が適量です。

※参考:厚生労働省.「習慣を変える、未来に備える あなたが決める、お酒のたしなみ方」 .(参照 2025-01-02)

医師に相談しながら健康管理を行う

健康的な脈拍数を維持するためには、医師に相談しながら健康管理を行いましょう。

脈拍数は健康状態を判断するバロメーターですが、脈拍数だけで健康管理を行うことはできません。脈拍数が正常に思えても、何らかの異常が起こっている可能性も十分にあります。また前述した適度の運動のように、一般的には脈拍を健康的に保つために効果的でも、一部の方には逆効果になってしまう恐れもあります。

ご自身の状態を踏まえて、適切な健康管理を行うために、医師に相談しながら健康管理を行いましょう。

脈拍・心拍数が多い人は要注意! 正常値以上の人は医師に相談しよう

心拍数の正常値は、一般的に50〜90未満といわれています。

しかし、心拍数の数値だけで健康状態は判断できないため、血圧や不整脈などさまざまな観点から診ていくことが大切です。

ただし、安静時に心拍があまりにも高い人は、心臓への負担が高まります。心拍数が高いと短命リスクも上がるといわれているので、運動やマインドフルネスなどを取り入れて心拍数を下げるように心掛けましょう。健康を保つためには、ご紹介した健康のための生活習慣改善の方法も意識してみてください。