更年期の主な症状を徹底調査|症状が出やすい人やケアの方法も解説

目次

「この症状、もしかして更年期?」「更年期って何が起こるの?」など、更年期症状について不安を感じている人も多いのではないでしょうか。

更年期症状とは個人差が大きく、人によってさまざまな不調が起こります。更年期とは分かりにくい症状も多く、更年期と気付けないまま過ごしていることもあるのです。

フラコラでは、約3万人にアンケートを実施し、更年期の主な症状について回答してもらいました。本記事ではそのアンケートデータを基に、更年期によくある主な症状を紹介します。

また、更年期症状をケアする方法や、症状を早期に発見するための検査方法についても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

fracoraが約3万人に聞いた更年期の主な症状

更年期の症状は個人差が大きく、症状もさまざまです。しかし、体調不良が更年期障害によるものかを判断したいという方もいらっしゃるでしょう。

そこで、fracoraは独自に約3万人の女性に対してのアンケートを実施しました。そこから、分かった「更年期障害に多い症状」は以下の通りです。

- イライラや頭痛などの精神・神経系の悩み

- のぼせや動悸などの血管・運動系の悩み

- 肌の乾燥やドライアイなどの皮膚・分泌系の悩み

- 下痢・便秘や胃もたれなどの消化器系の悩み

では、これらの主な症状について詳しく解説します。

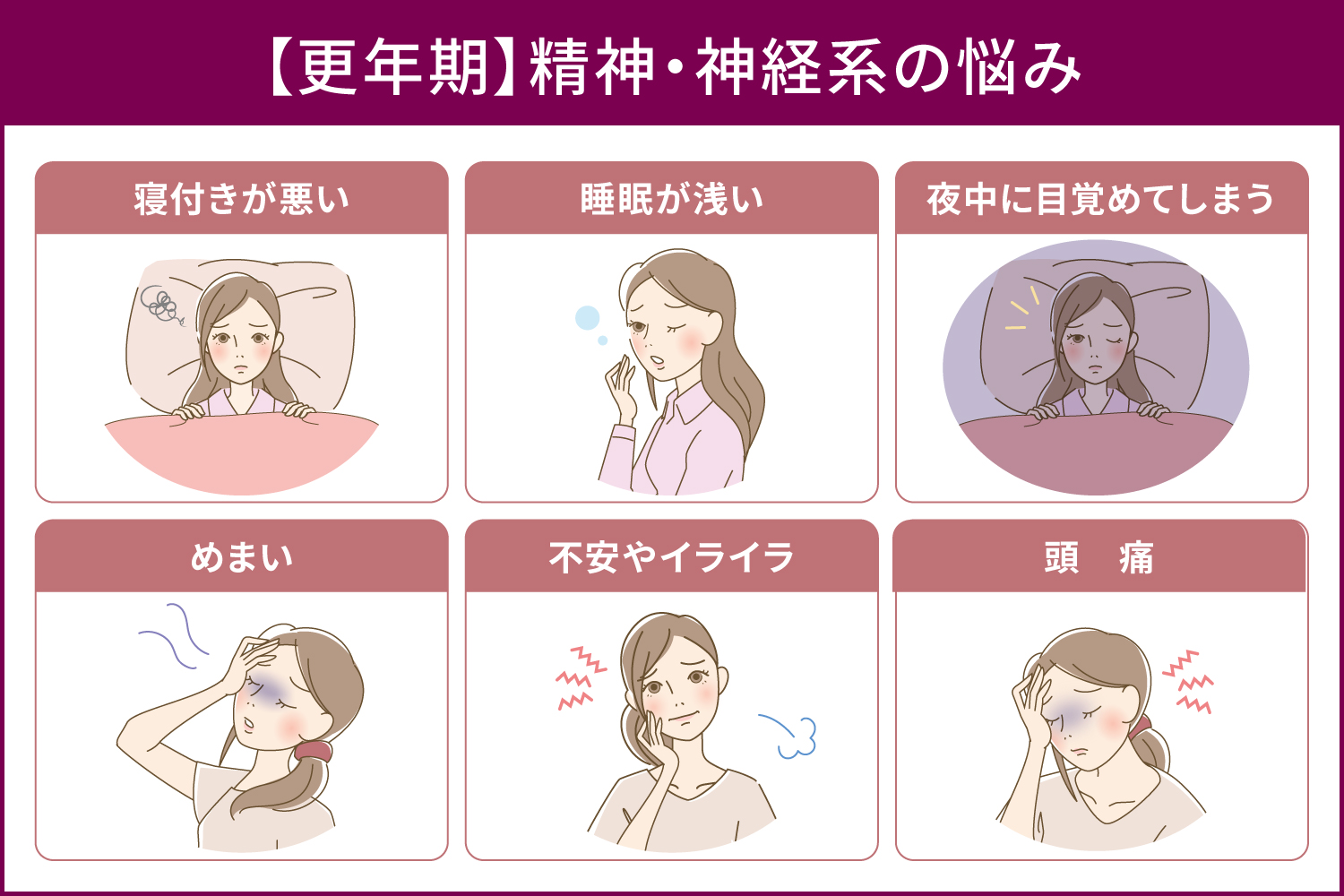

イライラや頭痛などの精神・神経系の悩み

更年期には女性ホルモンの分泌が低下し、それによって自律神経が乱れやすくなります。そのため、精神・神経系の悩みを感じる方も多くいらっしゃいます。

▼精神・神経系の悩み

- 寝付きが悪い

- 睡眠が浅い

- 夜中に目覚めてしまう

- めまい

- 不安やイライラ

- 頭痛

更年期は不眠やめまいなどの不調や、不安やイライラと、うつうつとした精神的な症状も起こりやすく、とてもデリケートな時期です。

寝付きが悪い

更年期に入ると、寝付きが悪くなったように感じる方が多いです。

寝付きが悪くなるのは、更年期に現れる症状の一つである「ホットフラッシュ」が原因のケースや、不安やイライラ、うつなどの精神的な症状が原因のケースなどがあります。これらの症状が就寝前に突発的に生じる方も少なくなく、スムーズな入眠を妨げてしまいます。

睡眠が浅い

睡眠が浅いことも、更年期に現れる主な症状の一つです。

質の高い睡眠を取るには、「メラトニン」と呼ばれるホルモンがしっかりと分泌される必要があります。メラトニンは、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」から作り出される物質です。

更年期に減少する女性ホルモン「エストロゲン」は、間接的にセロトニンの分泌に影響しているといわれています。そのため、更年期にはセロトニンの分泌が低下することで睡眠の質が下がり、眠りが浅くなってしまうことがあります。

加えてエストロゲンやもう一つの女性ホルモンである「プロゲステロン」の減少により、男性に多いとされる「睡眠呼吸障害」が起こりやすくなることも、睡眠が浅くなる原因です。

夜中に目覚めてしまう

更年期に入って、夜中に目覚めてしまうようになる方も少なくありません。

夜中に目覚めてしまう原因の一つは、前述した睡眠の浅さです。また就寝中にホットフラッシュが起き、急激なほてりや発汗で目覚めてしまう方もいます。

めまい

めまいも更年期に起こりやすい症状の一つです。

めまいが起こる主な原因は、ホルモンバランスや自律神経の乱れです。また精神的なストレスからめまいが引き起こされることもあります。

船に揺られているような感覚でフラフラとした感覚におそわれる方が多いです。しばらく安静にすることで落ち着くので、無理に動かないようにしましょう。

不安やイライラ

更年期の代表的な症状の一つとして、不安やイライラがあります。

不安やイライラを感じてしまうのは、ホルモンバランスの変化が原因です。また更年期の女性は仕事やプライベートでの環境の変化がある方も多く、それによって不安やイライラが増大してしまうこともあります。加えて、幸せホルモン「セロトニン」の分泌量減少も、不安やイライラを強くしてしまう原因と考えられるでしょう。

頭痛

更年期に入って、頭痛が起こるようになったり悪化したりする方もいます。

更年期の頭痛に大きく影響しているのは、エストロゲンの減少です。エストロゲンの減少によるホルモンバランスの変化が血管運動に影響し、周辺の神経を刺激して、頭痛が起こってしまいます。もともと月経時などに片頭痛に悩んでいた方は、症状が悪化してしまうかもしれません。

また更年期症状で感じる不安やイライラで精神的にストレスを感じることにより、頭痛が起こってしまう方もいます。この場合は、頭全体を締め付けられたような痛みを感じる「緊張型頭痛」が起こることが多いです。

のぼせや動悸などの血管・運動系の悩み

女性ホルモンには、血管を強くしなやかに保つ役割があります。女性ホルモンが減少していく更年期には、血管機能の低下による症状が起こりやすいのも特徴です。

▼血管・運動系の症状

- ホットフラッシュ(のぼせ・発汗)

- 動悸・息切れ

- 手足が冷えやすい

- 下半身が冷えやすい

- 肩こり・腰痛・手足の痛み

- 足のむくみ

血管のしなやかさが低下し血流が悪くなると、老廃物が滞りやすくなります。それによって凝りや冷え、痛みの症状として現れることも。またこの時期、自律神経の乱れから、体温調節がうまくできなくなることもあります。

ホットフラッシュ(のぼせ・発汗)

ホットフラッシュとは、代表的な更年期障害の一つです。

体温をコントロールする働きを持つ自律神経が、ホルモンバランスの乱れによる影響を受けることで、体温調節がうまくできなくなります。その結果、室温や気温に関係なく、のぼせやほてり、急激な発汗などの症状が現れます。急に症状が現れて、2〜4分程度で治まることがほとんどです。一日に数回症状が現れる方も少なくありません。

更年期を迎えた女性のうち、2/3程度はホットフラッシュの症状が現れるといわれています。

動悸・息切れ

更年期には、動悸や息切れといった症状が出る方もいます。

動悸や息切れが起こるのは、ホルモンバランスの乱れによる影響を自律神経が受け、心臓の働きをうまくコントロールできなくなることが原因です。動悸や息切れが単独で起こる方もいますが、ホットフラッシュや不安・イライラと一緒に症状が現れる方もいます。

手足が冷えやすい

手足が冷えやすいのも、更年期に現れる症状の一つです。

手足の冷えが起こるのは、ホルモンバランスの乱れによって自律神経が影響を受け、血行が悪くなることが原因とされています。ホットフラッシュが起こった後に、急激に手足が冷える「冷えのぼせ」が起こる方もいます。

下半身が冷えやすい

更年期には、下半身が冷えやすくなってしまう方もいます。

下半身の冷えも、ホルモンバランスの乱れに自律神経が影響を受けたことにより、血行不良が起こってしまうことが原因です。上半身は発汗があるほど暑いのに、下半身の冷えがひどく、なかなか眠りにつけないという方もいます。もともと冷え性の方は、症状が悪化する恐れもあるでしょう。

肩こり・腰痛・手足の痛み

肩こり・腰痛・手足の痛みも、更年期で起こりやすい症状です。

肩こり・腰痛・手足の痛みが起こる原因の一つは、エストロゲンの低下によって自律神経が乱れることにより、血流が悪化してしまうことです。血流が悪化すると疲労物質がたまりやすくなるので、体のさまざまな部位に痛みが現れてしまいます。加齢で筋肉量や骨量が低下することも影響していると考えられます。

また手足の痛みに加え、指先が変形してしまう方も少なくありません。明確な原因は分かりませんが、少しでも異変を感じたら、医師に相談してください。

足のむくみ

更年期には、足のむくみが出やすくなってしまう方もいます。

足のむくみが起こるのは、ホルモンバランスの乱れによって自律神経が影響を受け、血行が悪化してしまうことが原因です。また年齢を重ねて筋肉量が低下することで、リンパがスムーズに流れなくなり、さらに足がむくみやすくなることもあります。

肌の乾燥やドライアイなどの皮膚・分泌系の悩み

女性ホルモンには、肌のツヤや粘膜の潤いを保つ役割があります。女性ホルモンが低下する更年期には、肌が乾燥してしわが増えたり、くすみやすくなったり、粘膜が乾燥しやすくなったりします。

▼皮膚・分泌系の症状

- 肌の乾燥や老化

- ドライマウス

- ドライアイ

- 性交痛

- 尿失禁

肌のしみやしわというと「スキンケアの問題?」と思ってしまいますが、実は女性ホルモン低下の影響を受けているのかもしれません。

女性ホルモンは粘膜の潤いを保つ役割もあるので、更年期以降はドライマウスやドライアイ、性交痛の悩みも増えてきます。

肌の乾燥や老化

更年期になると、肌の乾燥や老化がこれまで以上に気になる方も多いです。

エストロゲンは、潤いを作り出すヒアルロン酸や、肌の弾力・ハリを作り出すコラーゲン、エラスチンを生成する線維芽細胞などを活性化する働きがあります。更年期に入るとエストロゲンが減少してヒアルロン酸やコラーゲンなどの生成が十分に行われなくなるので、肌の乾燥やたるみ、しわなどが目立つようになる方も少なくありません。

ドライマウス

更年期には、口腔内が乾燥するドライマウスに悩まされる方もいます。

エストロゲンは、皮膚や粘膜を保護し、潤いを与える作用も持っています。更年期に入ってエストロゲンが急激に減少すると、口腔内の粘膜の潤いが減少するので、口の中が乾燥しやすくなってしまうでしょう。

ドライマウスになると、口臭が悪化する他、歯周病にもなりやすいです。

ドライアイ

ドライアイも更年期に起こり得る症状の一つです。

前述した通り、エストロゲンには皮膚や粘膜に潤いを与える作用があります。更年期に入ってエストロゲンが減少すると、眼球の表面にある粘膜も渇きやすくなるので、慢性的な目の渇きを感じてしまうかもしれません。また目に疲れや痛みを感じたり、ものがかすんで見えたりする方もいます。

性交痛

更年期には性交痛を感じる方もいます。

性交痛が現れるのは、ホルモンバランスの乱れによって膣の機能が低下し、血行が悪くなることで、膣の潤滑液の分泌が少なくなってしまうことが原因の一つです。その状態で無理に性行為を行うことで膣に傷ができ、そこから感染してさらに痛みが強くなってしまう恐れもあります。

また精神的な不安も、性交痛で痛みを感じやすくなる要因の一つです。

尿失禁

尿失禁も更年期に起きやすい症状です。

エストロゲンが減少すると、排尿や排便に関係する骨盤底筋と呼ばれる筋肉が緩みやすくなります。もともと女性は骨盤底筋が男性よりも弱く、尿道が短いこともあり、尿失禁が起こりやすいです。くしゃみをした際や大笑いした際に思わず失禁してしまったり、急な尿意を感じて我慢できず漏れたりすることがあります。

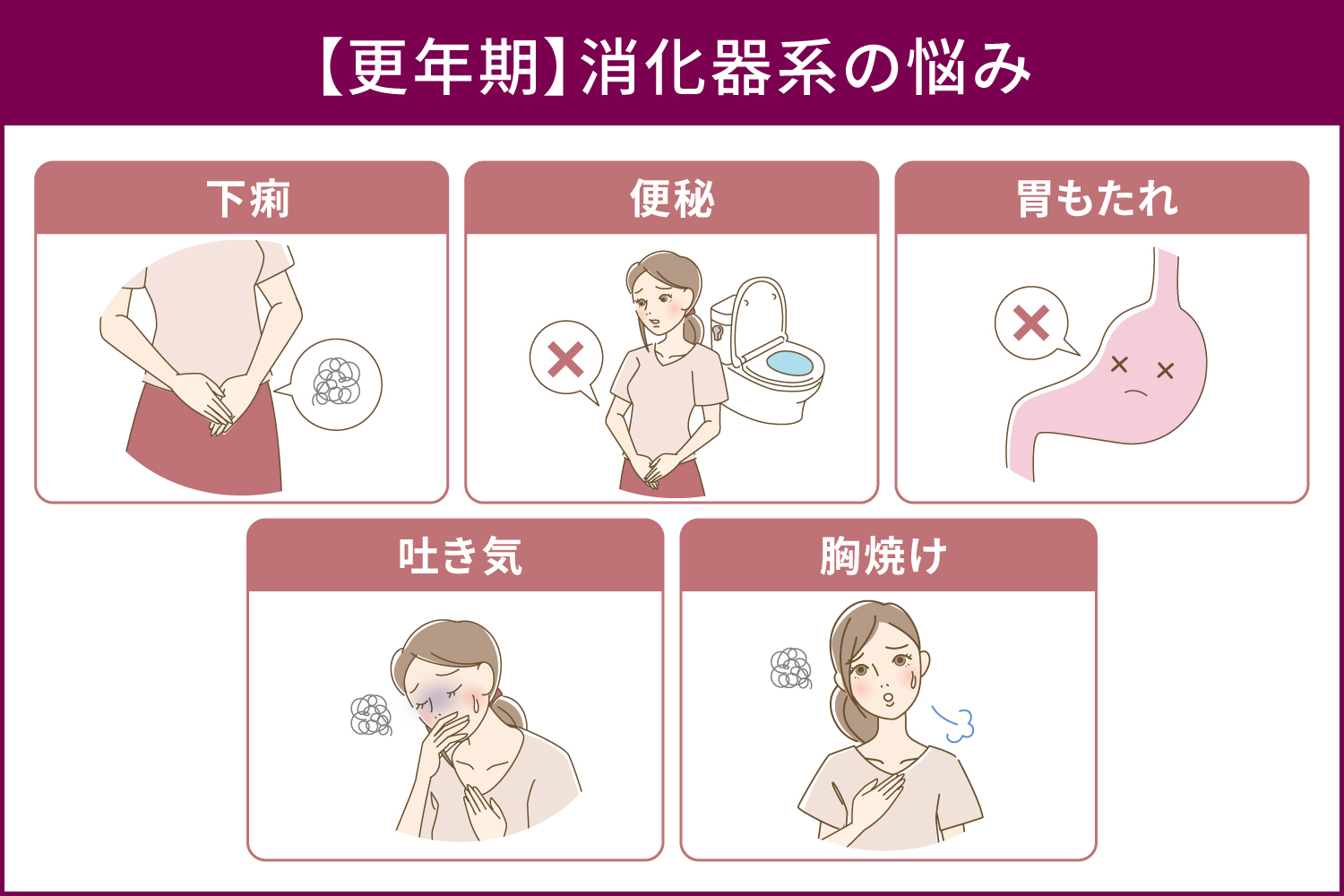

下痢・便秘や胃もたれなどの消化器系の悩み

更年期には、自律神経の影響を大きく受ける消化器系の不調も起こりやすくなります。

▼消化器系の症状

- 下痢

- 便秘

- 胃もたれ

- 吐き気

- 胸焼け

更年期の不調だと思っていたら、他の病気が隠れていたということもあります。生活習慣を整えても不調が改善しない場合や、いつもと違う不調が続くときには、我慢せずに医療機関を受診しましょう。

それぞれの症状の詳細は、以下で紹介します。

下痢

更年期で起こる消化器系の悩みの一つは、下痢です。

下痢が起こるのは、ホルモンバランスの乱れによって自律神経のバランスが崩れることが原因です。便の水分量には自律神経が大きく関わっているため、便の水分量が増えてしまって、下痢になることがあります。

便秘

更年期になると、便秘に悩まされる方も少なくありません。

便秘になる原因は下痢と同じく、ホルモンバランスの乱れによって自律神経のバランスが崩れることです。排便は腸のぜんどう運動によって促されますが、自律神経はぜんどう運動と密接な関わりがあります。ぜんどう運動が弱まると便をうまく排出できなくなるので、便秘になってしまいやすいです。

また加齢による筋力低下で腹筋の力が衰えることや、更年期の精神障害・ストレスで食欲が低下し、栄養バランスが偏ることも便秘を引き起こす原因になります。

胃もたれ

更年期には、胃もたれが起きやすくなってしまう方もいます。

胃もたれの原因も、ホルモンバランスの乱れによって自律神経のバランスが崩れることです。胃の働きには自律神経が大きく関与しているため、消化がうまく行われなくなって、胃もたれを感じてしまいます。

ただし慢性的な胃もたれを感じる場合は、病気が潜んでいる可能性もあるので、必ず病院を受診しましょう。

吐き気

吐き気も更年期に現れる可能性がある症状の一つです。

吐き気の原因も、ホルモンバランスの乱れによって自律神経のバランスが崩れることです。自律神経の一種である交感神経が過度に働くと、吐き気を催してしまいます。胃もたれから誘発されて、吐き気を感じる方もいるでしょう。また、ストレスなど精神的な要因が影響してしまう方もいます。

胸焼け

更年期には、胸焼けを感じてしまう方もいます。

胸焼けの原因も、ホルモンバランスの乱れによって自律神経のバランスが崩れることです。吐き気や胃もたれを同時に感じてしまうこともあるでしょう。脂質を多く含む食事を好む方は、胸焼けが起こりやすい傾向にあります。ストレスも胸焼けの原因になりやすいです。

更年期症状が出る原因は女性ホルモン(エストロゲン)の減少

更年期症状が出る原因は、エストロゲンと呼ばれるホルモンの減少が影響しています。

20〜30代は規則的だった月経が、40歳前後で不規則になり、40歳後半や50代では月経の間隔がさらに伸びたり不規則になったりします。そして、月経が12か月来ない状態が続いた際に、その12か月前にさかのぼって「閉経」と判断します。

月経が正常に来ている際には、脳の下垂体から出る性腺刺激ホルモンが卵巣を刺激し、エストロゲンを分泌します。エストロゲンは、全身の機能を調節する役割を持つ重要なホルモンです。

しかし、閉経によって卵巣の機能が低下し、エストロゲンが減少してしまうと、ホルモンバランスが崩れて心身の不調を引き起こすのです。この不調が、更年期症状や更年期障害です。

なお、更年期症状と更年期障害の違いは、症状の重さです。更年期障害も含めて更年期のさまざまな不調を「更年期症状」といい、その中でも日常生活に支障をきたすものを「更年期障害」といいます。

実はエストロゲンの影響だけではない

更年期症状が出る原因は、エストロゲンの減少だけではありません。エストロゲンの減少に加えて、心理的・環境的な要因が組み合わさることで、その人独自の症状を引き起こすとされています。

例えば、子育てや子の一人立ち、親の介護といった環境的な要因や、大きなストレスを感じるなどの精神的な要因などです。つまり、ストレスをためないようにするといったことも、更年期症状への対策になります。

更年期症状が出はじめる年齢

個人差はあるものの、一般的に女性は50歳前後で閉経を迎えます。この閉経の前後10年間(45〜55歳頃)が更年期と呼ばれる期間です。この更年期は、エストロゲンが大きく揺らぎながら減少するため、更年期症状が出やすい時期といえます。

そのため、40歳後半になって月経の間隔が不規則になったら、更年期症状が出る可能性がある状態だと理解しておき、できるだけストレスをためるなどしないようにして過ごすことが大切です。

更年期症状が出やすい人の特徴

更年期の症状が出やすい人は、以下のような特徴があります。

- 真面目な人

- 完璧主義の人

- 神経質な人

- 頑張り過ぎてしまう人

- 仕事、子育て、介護などに一生懸命な人

更年期症状は男性にも現れることがありますが、特に女性に多いのも特徴です。

更年期は、仕事・子育て・介護などといった、心身の負担を強いられる場面が多々あります。上記で挙げたような特徴に当てはまる人は症状が重くなりやすいため、早めに対策しておくなど注意が必要です。

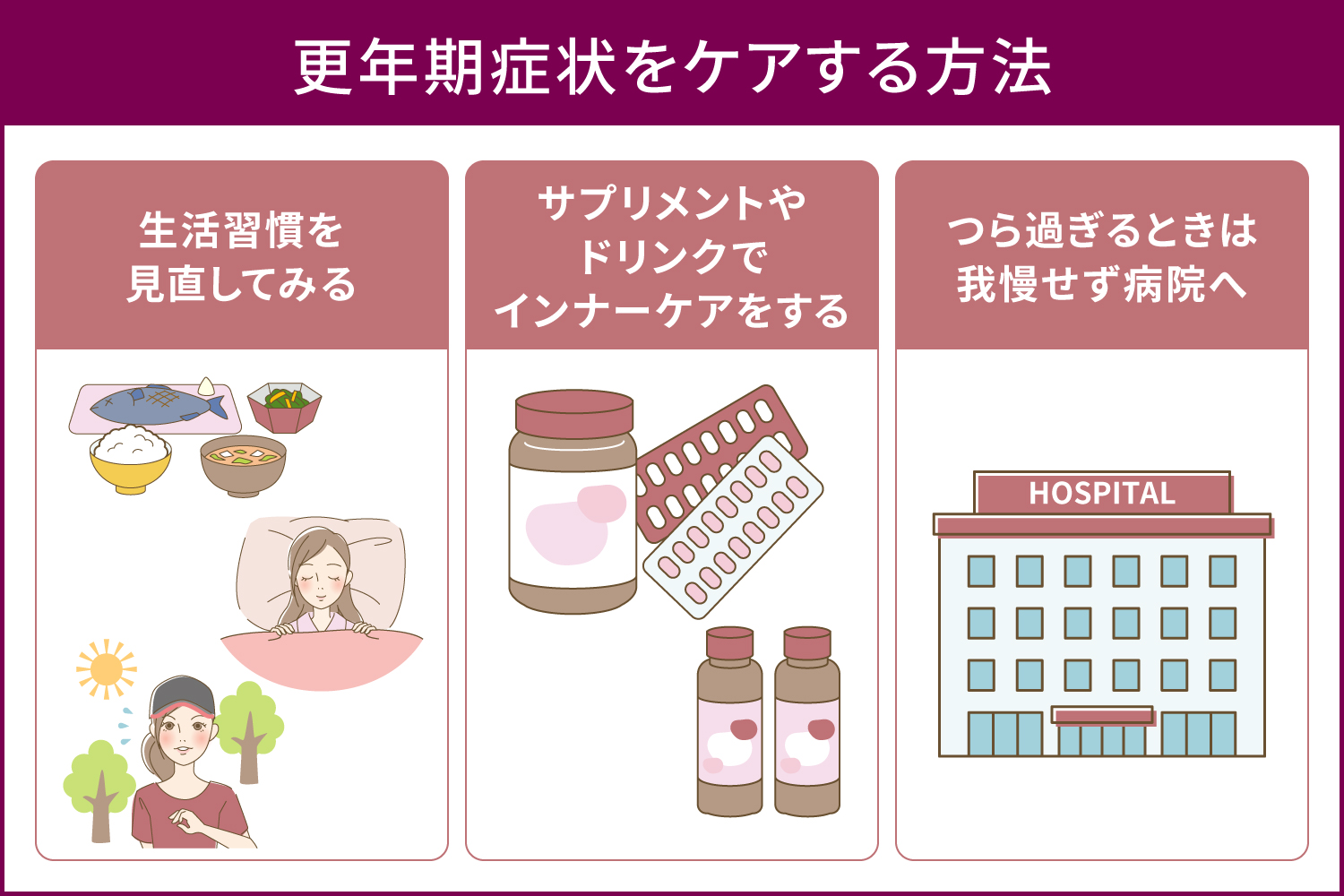

更年期症状をケアする方法とは?

更年期症状は、セルフケアで軽くなることがあります。自分自身の体や心をケアする方法を見つけておきましょう。

生活習慣を見直してみる

運動・食事・睡眠といった、基本的な生活習慣を見直していきましょう。生活習慣を整えることで、更年期のさまざまな不調が改善することが分かっています。

▼生活習慣の整え方

- バランスよく食べる

- 質のいい睡眠を取る

- 適度に運動する

生活習慣を整えることが健康にいいと分かっていても、継続して行うのは難しいですよね。運動や栄養管理など、今の生活にプラスして何か新しいことを始めようとすると大変です。

いい生活習慣の継続のコツは、無理のない範囲で毎日の「選択」を変えていくことです。

「エレベーターか階段なら、階段を使う」「食材が豊富なメニューと菓子パン1個なら、食材が多い方を選ぶ」のように、毎日のちょっとした選択を意識して体が喜ぶ方に変えてみてください。そのときは少しの変化だとしても、毎日の積み重ねで、今の体調だけでなく将来の健康まで大きく変わっていきます。

サプリメントやドリンクでインナーケアする

更年期障害の治療には、プラセンタ注射が用いられることがありますが、市販のプラセンタサプリメント・ドリンクでケアすることも可能です。

サプリメントやドリンクは、プラセンタ注射のような即効性はないものの、穏やかに効果が現れるため、更年期症状の予防にも役立ちます。

プラセンタ注射による更年期障害の治療は保険適用となりますが、45~59歳という年齢制限があります。そのため、20~30代で発症する可能性がある、若年性更年期障害には適用されません。

プラセンタ注射による治療は、保険適用外でも1,000~1,500円程度ですが、効果を得るには週に1~3回程度の頻度で通う必要があるため、総額が高くなります。また、注射を打つ量によっては、価格も2~3倍になるケースもあります。

例えば、自費で1,300円のプラセンタ注射を週に2回受けた場合、1か月に8回注射することになり、単純計算で月10,400円です。この治療費が高額だと感じる人も多いのではないでしょうか。

「治療費を抑えたい」「病院に行く時間が取れない」という方は、プラセンタサプリメントでの症状改善がおすすめです。

以下の記事では、更年期障害にプラセンタ治療が効果的な理由や、サプリメントで症状を改善するメリットなどを詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

つら過ぎるときは我慢せず病院へ

更年期の症状は治療法が確立されており、更年期障害と診断されたら多くは保険適用で治療が受けられます。症状がつらいときには、我慢せず婦人科に相談しましょう。

▼更年期症状の治療方法

- ホルモン補充療法(HRT)

- 漢方療法

- 塗り薬

- 経皮薬

- その他

更年期症状の治療にはさまざまな種類があり、例えばHRTも飲み薬だけでなく、塗り薬や経皮薬などさまざまな種類があります。更年期の不調は「婦人科」で相談ができます。

更年期の検査は婦人科でできる

更年期の不調は「婦人科」に相談しますが、もし耳鳴りやめまいなど、何か特定の不調が強く出ている場合は、他の病気の可能性を考えて「耳鼻科」などの専門の科を受診します。検査して何もなかった場合は、改めて婦人科に相談するのがいいでしょう。

「更年期うつ」と「うつ病」は、注意が必要です。日本産科婦人科学会のホームページでは、40歳以上で初めて「うつ症状」(希死念慮のないもの)を感じる場合は、第一選択肢としてまずは婦人科を受診してくださいと記載されています。

最も怖いのは、他の重大な病気が隠れているのに気付かないことですから、気になる症状や不快な症状があるときは必ず医療機関に相談しましょう。

更年期症状の検査では、どのようなことをするのかと不安に思われる方もいるでしょう。そこで、婦人科での更年期の検査はどのようにおこなわれるのかについて解説します。

問診と血液検査

更年期の検査方法はクリニックによって異なりますが、基本的には、問診、内診、超音波検査や細胞診、血液検査です。

「血液検査」では採血をして、ホルモンレベルや、コレステロール値をチェックします。体にどんな変化が起こっているのかを調べます。

内診や超音波検査

大きな病気を見逃さないよう、血液検査の他に「内診」「超音波検査」なども行うのが一般的です。

まずは病気がないか確認し、問題がなければ更年期の治療に移っていきます。

「内診に抵抗がある」「内診があるなら行きたくない」という人は、それを医療機関に相談してみるのもいいでしょう。お腹からの超音波検査や血液検査で診察が可能な場合もあります。大きな病気が、受診を躊躇しているあいだに進行してしまわないように早めに検査を受けてみることが大切です。

まとめ

更年期症状は、個人差が大きく、症状は200〜300種類もあるといわれています。感じ方や重さも人によって異なるのが特徴です。主に、以下のような症状が現れます。

| 精神・神経系 |

|

|---|---|

| 血管・運動系 |

|

| 皮膚・分泌系 |

|

| 消化器系 |

|

更年期症状は、閉経前後10年の更年期に起こるエストロゲンの減少や、環境的・心理的な要因によって現れます。

更年期症状が軽い場合は、以下のようにセルフケアを行うのがおすすめです。

- バランスよく食べる

- 質のいい睡眠を取る

- 適度に運動する

プラセンタサプリメントやドリンクでインナーケアする

更年期症状が重くつらい場合は、婦人科を受診して検査を受けましょう。

更年期症状は、病院での治療の他、セルフケアでも症状の緩和が期待できます。もしセルフケアを取り入れても「不調が続く」「不快な症状がある」ときは、我慢し過ぎずに「婦人科」または「専門の科」を受診してみてください。