ご飯食べると眠くなるのはなぜ?眠気が起こる理由や眠気を防ぐ方法5選

目次

ご飯を食べると急激に眠くなる……という経験はありませんか?

食後に眠気が起こりやすい原因は、食事の内容や食べ方が深く関係しているかもしれません。

今回の記事では、食後に眠気が起こる理由と食後の眠気を防ぐ方法5選を紹介します。

食後の眠気が起こる理由

食後の眠気が起こる理由について理解すれば、正しく対策できるようになります。眠くなる原因を突き止めて、食後もすっきり過ごせるように対策しましょう。

血糖値が急激に変動するから

食べた後に急激に眠気を感じる人は、体内で血糖値の急激な変動が起こっているかもしれません。

ご飯やパン、麺類などの糖質(炭水化物)を摂取すると血液の中の糖分が上がります。すると上がった血糖値を下げるためにホルモンが分泌され、コントロールが自律的に行われています。その際に、特に急激な血糖値の変化(血糖値スパイクと呼ばれます)が起きると、強い眠気や倦怠感を感じやすくなります。

ランチに限らず、朝食後やおやつを食べた後に集中力が落ちたり、イライラや不安感が起こったりしやすい人も、血糖値の変動が原因かもしれません。

糖質の摂り過ぎが眠気の原因に

血糖値の変動が食後の眠気に関係しているので、お米や小麦粉などの主食となる穀物に含まれる糖質は食後の血糖値を上昇させます。

特にお手軽なランチとして人気のパスタなどの麺系や丼ものを食べた後は要注意。穀物系がメインとなるため、急な糖質の吸収につながって血糖値スパイクをおこし、結果的に食後の眠気につながります。

野菜や肉が少ない、菓子パンやカップラーメンだけで済ませている人も同様ですし、甘いジュースやスイーツから糖質を過剰に摂っている可能性もあります。食後に眠くなる場合は、食事や飲み物の内容を見直してみましょう。

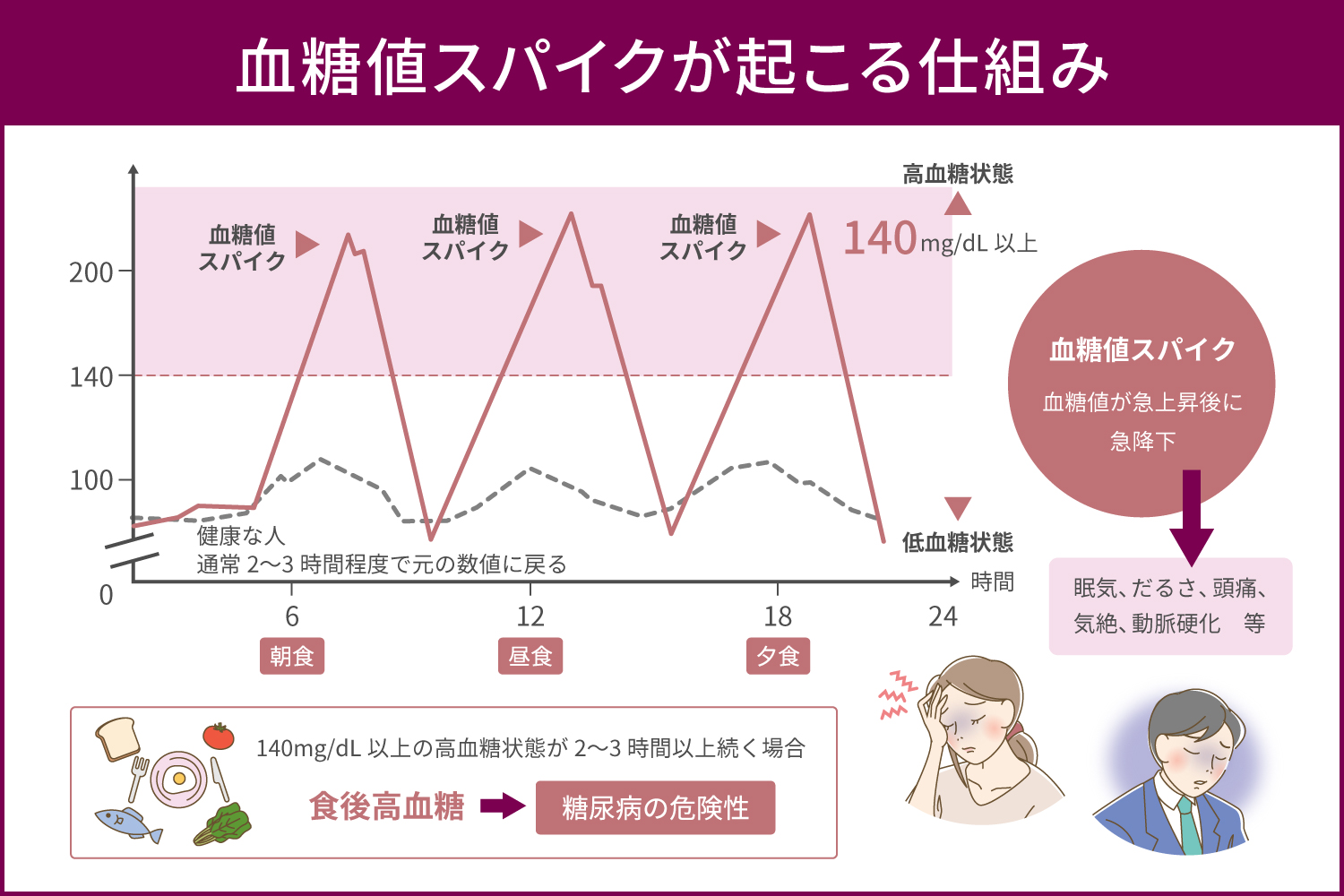

血糖値スパイクとは

前述した通り、血糖値スパイクとは血糖値の急激な変化を意味します。

食後に眠くなるのは、血糖値が上昇し、「インスリン」の働きで血糖値が急降下することが原因の一つです。食べ物を消化する過程でブドウ糖が作られ、それが血中に入り込むため、食後は誰でもある程度血糖値が上昇します。

しかし、血糖値の上昇がかなり急激な場合、血糖値を元に戻そうと多量のインスリンが分泌されるので、変化の幅が大きくなってしまいます。スパイクは「トゲ」という意味です。トゲのように鋭く血糖値の急上昇・急降下が起こるため、血糖値スパイクと呼ばれています。

血糖値スパイクが起こる仕組み

食事をして血糖値が上昇し始めると、インスリンが分泌されます。インスリンの働きによってさまざまな細胞に運ばれたブドウ糖がエネルギーとして活用されることで、血糖値は徐々に下がっていきます。

通常食事によって血中のブドウ糖が増えても、それほど大幅な変動はありません。健康な方は、食前の血糖値は70〜90mg/dL程度で、食後は140mg/dL程度とされています。

しかし血糖値スパイクが起きている方の場合、血中のブドウ糖の量が急激に増え、高血糖状態になります。すると、急激に上がった血糖値を下げるために、インスリンが大量分泌されて、血糖値が急激に低下するので、眠気やだるさを感じてしまうのです。

低血糖スパイクが起きている場合は、食前の血糖値が健康な方と同じでも、食後は140mg/dL以上に急上昇します。また食後1〜2時間程度で血糖値が大幅に下がるため、振り幅がかなり大きくなってしまいます。

高血糖状態から急に低血糖状態に陥ることで、頭痛が起こる方も多いです。加えて、血糖値スパイクが頻繁に起こると、動脈硬化が引き起こされ、それが原因で頭痛が起こる方も少なくありません。血糖値スパイクの幅が大きければ大きいほど、体内では大きな変化が起こっており、中には気絶してしまう方もいます。

また食事によって上昇した血糖値は、通常2〜3時間程度で元の数値に戻ります。しかし、140mg/dl以上の高血糖状態が2〜3時間以上続く場合は、「食後高血糖」と診断される可能性が高いです。食後高血糖になると、糖尿病が引き起こされるリスクが高まります。

血糖値スパイクを引き起こす原因

血糖値スパイクを引き起こす原因に挙げられるのは、食べ過ぎや早食いなどです。食べ過ぎや早食いをすると、より多くのブドウ糖が血中に入り込みます。そのため、血糖値が上昇しやすく、血糖値スパイクになりやすいです。また炭水化物など糖質を多く含む食品を好む方も、血糖値スパイクが起こりやすい傾向にあるでしょう。

過度のストレスや睡眠不足によるストレスも、血糖値スパイクを引き起こす原因です。身体が強いストレスを感じていると、自律神経が乱れて血糖値の上昇を促すホルモンの分泌が増えます。その結果、通常よりも血糖値が急上昇しやすくなってしまうでしょう。

またインスリンの分泌不足も、血糖値スパイクの原因です。肥満気味の方や高齢の方などで膵臓の機能が衰えると、インスリンの分泌量が不足するので、糖を効率よくエネルギーに変換できません。すると血中のブドウ糖の量が多くなって高血糖状態になってしまうため、血糖値スパイクが起こりやすいとされています。

血糖値スパイクのセルフチェック

血糖値スパイクが起きていないかどうかを、セルフチェックで確認してみましょう。以下の項目で、当てはまるものの数をチェックしてみてください。

- お菓子やジュースをよく食べる

- ご飯や麺類などの炭水化物を多く食べる

- 朝食を抜いている

- 一食抜く代わりに、暴飲暴食することがある

- よくかまずに飲み込む癖がある

- 早食いと言われる

- 外食で済ませることが多い

- 野菜をあまり食べない

- 食事の時間がいつもバラバラ

- 夕食から2時間以内には就寝する

- 十分な睡眠が取れていないように感じる

- 喫煙習慣がある

- 定期的な運動を行っていない

- 慢性的にストレスを感じている

- イライラしやすい

当てはまる項目が多ければ多いほど、血糖値スパイクが起こっている可能性があります。

食後の眠気を防ぐ方法7選

食後の眠気を防ぐためには、食事の内容や食べ方を工夫することが効果的です。普段の食事を見直し、食後のパフォーマンスを向上させるコツをご紹介します。

食べる前に水を飲む

食べる前に、常温のお水を1杯飲みましょう。

水を飲むと内臓に食事を始めるサインを与え、さらに食欲抑制や食べ過ぎ防止につながります。新陳代謝が高まるので、カロリーを多く消費する効果も期待できるでしょう。

また水を飲むことで胃腸を刺激でき、消化の準備が整います。一気に飲むのではなく、ゆっくり味わって飲みましょう。

ベジ&タンパク質ファーストを心がける

食事のはじめに食物繊維を摂ることで、血糖値の上昇をゆるやかにしてくれます。歯ごたえがある野菜は自然とかむ回数が増え、満腹感が得られるので食べ過ぎ防止にも効果的です。

- 葉物野菜

- きのこ類

- 海藻類

- 豆類

- こんにゃく

上記など、食物繊維が豊富なおかずからまずは食べましょう。ただし、野菜でもイモ類は糖質が多いので後回しにしてください。

また、野菜が少ない際にはメインのタンパク質系のおかずから食べましょう。ベジファーストまたはタンパク質ファーストで、空腹時に急に糖質からたくさん食べ始めないことが、血糖値スパイクを避けるポイントです。

早食いNG!よくかんでゆっくり食べよう

早食いをすると満腹感を感じにくく、食べすぎにつながります。必要以上の食事により糖質が増え、食後の眠気や肥満につながってしまうのです。

食べるときは一口30回を目安に、よくかんでゆっくり食べることを心掛けましょう。よくかむことで唾液が分泌されやすくなり、消化をサポートしてくれる効果が期待できます。

満腹になるまで食べない

満腹になるまで食べると、消化負担が増えて身体が疲れやすくなります。糖質過多にもなりやすく、食後の眠気につながるので注意が必要です。

食事をするときは腹八分目を心掛け、満腹感を感じたら無理に食べないようにしましょう。腹八分目でも眠気が出てしまう人は、腹六分目くらいに抑えてみてください。

腹六分目で抑えて、その上で小腹が夕方に空く際には、ヨーグルトなどのタンパク質系やナッツ・ドライフルーツで栄養分を補給することを意識してみると、疲労感の軽減にもつながって快適に過ごしやすくなります。

糖質が多いメニューは避ける

食後の眠気が気になる人は、糖質が少ないメニューを心掛けてみてください。

- 葉物野菜を中心としたサラダ

- サラダチキンやステーキ

- 魚の塩焼き

- 卵や豆腐

- デザートに寒天ゼリー

主食のご飯やパンが選べる際には、血糖値の上昇がゆるやかな雑穀米・玄米や全粒粉パンを選ぶのがおすすめです。意外と気を付けたいのが肉や魚の味付けです。甘辛いタレだと糖質が高いので、塩味のものを選ぶのがおすすめです。甘辛いものを食べる際には、野菜からしっかり食べて急激な血糖値の上昇を抑えるように食べる順番で少しでも工夫しましょう。

食べる順番を決める

食後の眠気を防ぐには、食べる順番を決めましょう。

食物繊維を豊富に含む野菜やきのこ類、海藻類などの副菜から食べ始めると、食物繊維の作用で糖の吸収がゆるやかになり、血糖値の急上昇を防げます。副菜を食べた後、肉類や魚介類などの主菜を食べ、主食はできるだけ最後に食べるのが理想的な順番です。

食べる時間を決める

食べる時間を決めることも、食後の眠気を防ぐには効果的な方法です。

規則正しいリズムで食事を取ることで、ホルモンバランスが整いやすくなります。体内時計が乱れにくくなるので、食後の眠気を防ぐ効果が期待できるでしょう。

また朝や昼間はエネルギーを多く必要とする時間帯です。糖質を多く含む炭水化物や甘いお菓子を食べたい場合は、この時間帯に食べると糖の代謝がスムーズに行われやすいため、血糖値が上昇しにくくなります。

糖質制限メニューでランチ後もすっきり過ごそう

食後の急激な眠気は、糖質の摂り過ぎによる血糖値の急激な変動が主な原因です。メニューや飲み物の内容を見直すことで、食後の眠気を少しずつ改善できます。

糖質の摂取方法を上手にコントロールすることは減量だけでなく、仕事や活動のパフォーマンス向上にもとても効果的です。できるところから日常生活に取り入れて、はつらつとした毎日を過ごしましょう。